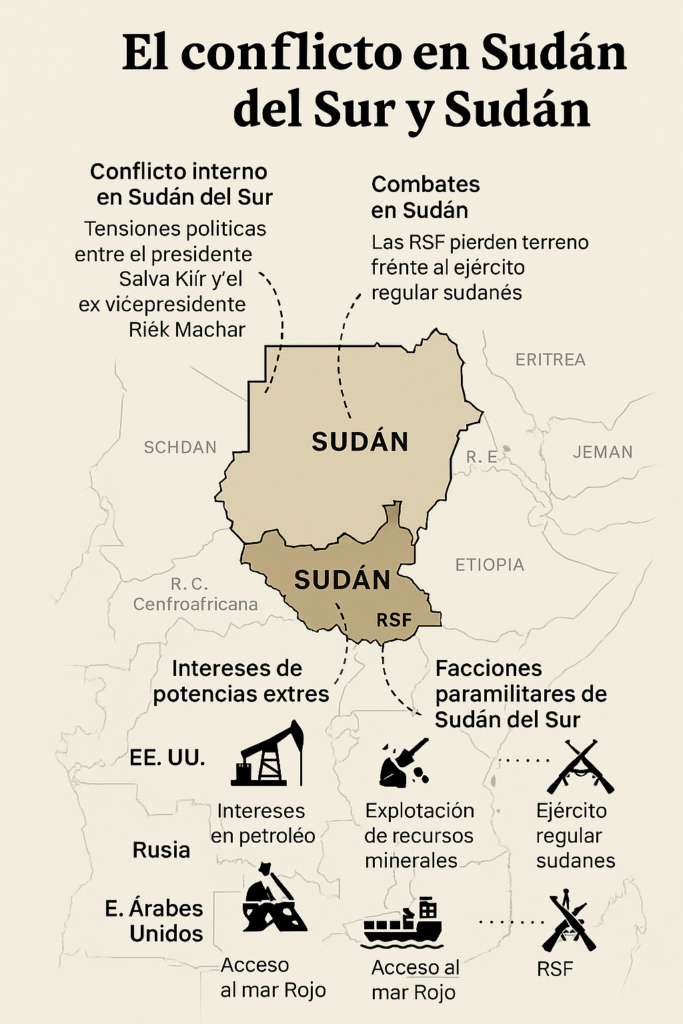

Mientras Sudán del Sur enfrenta un resurgimiento de tensiones políticas que amenazan con desestabilizar el frágil equilibrio alcanzado tras años de guerra civil, Sudán ha sido testigo de cambios en el control territorial entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Estos conflictos están intrínsecamente ligados a la intervención de potencias extranjeras que, bajo una lógica neocolonial, buscan explotar los recursos y la posición geoestratégica de ambos países.

Desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha transitado un proceso marcado por la complejidad de construir una nación desde abajo, en medio de múltiples herencias coloniales, conflictos internos no resueltos y estructuras de poder fragmentadas. Lejos de la narrativa hegemónica que reduce la situación a una “crisis humanitaria” o a un “Estado fallido”, esta nota propone una mirada desde adentro: centrada en los pueblos, sus formas de habitar el territorio, resolver conflictos, narrar la historia y defender su soberanía.

Más allá de la independencia: una historia larga de lucha

La independencia formal de Sudán del Sur en 2011 marcó el fin de una de las guerras civiles más prolongadas del continente africano, pero no el comienzo de un Estado-nación homogéneo ni cohesionado. La narrativa que sitúa el 9 de julio de 2011 como un “nuevo comienzo” suele omitir que para muchas comunidades del sur, la lucha comenzó mucho antes —incluso antes de la colonización británica— y continúa aún hoy.

Durante décadas, los pueblos del sur resistieron no solo a la opresión del norte sudanés, sino también a la imposición de modelos de Estado ajenos a sus realidades culturales. El sistema de gobierno heredado del Acuerdo de Paz de 2005 —centralizado, presidencialista, militarizado— no partió de una consulta profunda con las comunidades. Desde el inicio, los mecanismos de gobernanza no respondieron a las múltiples formas de organización ya existentes: consejos de ancianos, autoridades espirituales, líderes de linajes, pactos entre clanes y etnias.

La lucha entre Kiir y Machar en 2013 fue, en ese sentido, también una disputa entre formas de poder desconectadas de las bases comunitarias, en las que el conflicto fue leído en términos étnicos desde una perspectiva simplista que no comprende los lazos interétnicos e históricos entre pueblos como los dinka, nuer, shilluk, azande y bari.

Paz impuesta o paz vivida: tensiones en el camino

Los múltiples acuerdos de paz firmados desde 2015 hasta 2024 (en Juba, Jartum y Adís Abeba) han sido acompañados de una retórica que prioriza la inclusión de líderes políticos en cargos de poder. Sin embargo, estos acuerdos han sido principalmente redactados y mediados por actores externos —la IGAD, la ONU, potencias regionales como Uganda o Etiopía— que reproducen una idea de paz como reparto de cuotas en un gobierno central.

Esa visión olvida que muchas comunidades sursudanesas cuentan con mecanismos históricos propios de resolución de disputas, basados en el diálogo entre clanes, la compensación ritual (como el pago de ganado por muertes) y ceremonias colectivas de reconciliación. En zonas rurales, los pactos de no agresión entre pueblos pastores se siguen manteniendo a través de encuentros dirigidos por ancianos, mujeres mediadoras y líderes espirituales.

Además, muchas de estas formas de mediación no solo evitan la violencia, sino que reconstruyen vínculos de confianza, algo que la política partidista —anclada en lógicas clientelares y militarizadas— ha sido incapaz de hacer.

Crisis humanitaria o crisis de justicia estructural

El enfoque humanitario, aunque necesario en contextos de emergencia, corre el riesgo de despolitizar la situación. Se habla de Sudán del Sur como un “desastre natural” de origen indefinido, sin analizar las causas estructurales de la exclusión.

El hambre y el desplazamiento forzado no se deben solo a la guerra, sino a décadas de marginalización económica. La dependencia del petróleo —más del 95% del ingreso nacional— ha hecho que el país desatienda la producción agrícola, a pesar de contar con tierras fértiles y conocimientos agrícolas milenarios. Las políticas extractivistas, impulsadas por empresas extranjeras, han contaminado ríos y suelos, afectando directamente a comunidades rurales.

Además, el Estado ha invertido más en fuerzas armadas que en salud, educación o infraestructura. Las escuelas, cuando existen, a menudo carecen de materiales; los hospitales funcionan sin medicinas ni electricidad. En contraste, las redes comunitarias —como las iglesias, los consejos de mujeres, y los grupos de jóvenes— han sostenido buena parte del tejido social.

El pueblo sursudanés no ha esperado pasivamente una solución desde arriba. A lo largo del país, emergen formas autónomas de organización: cooperativas agrícolas, radios comunitarias, escuelas gestionadas por mujeres, asambleas juveniles que impulsan campañas de paz y educación.

La juventud —muchas veces tratada como “grupo de riesgo” o “masa a controlar”— está en el centro del cambio. Jóvenes poetas, artistas, músicos y activistas de la diáspora construyen narrativas nuevas desde Juba, Nairobi, Kampala o incluso Melbourne. Estas voces resignifican la historia y cuestionan los modelos políticos heredados.

Asimismo, las lenguas locales —más de 60 en todo el país— son utilizadas como vehículos para la educación, la memoria y la reconciliación. El uso del proverbio, la poesía oral, y el canto ritual no es un resabio del pasado, sino un recurso de futuro.

Línea de tiempo de una lucha colectiva

- 1955–2005 Resistencia popular al régimen de Jartum; luchas por autonomía territorial, cultural y espiritual.

- 2011 Proclamación de la independencia; celebraciones populares y rituales de agradecimiento en todo el país.

- 2013 Ruptura entre Kiir y Machar; comunidades intentan evitar la escalada con pactos y mediaciones locales.

- 2015–2018 Acuerdos políticos con escasa representación comunitaria; consolidación de zonas autónomas de paz.

- 2020–2023 Crece la acción de mujeres, jóvenes y ancianos en la reconstrucción del tejido social.

- 2024–2025 Amplio debate nacional sobre el valor de las elecciones y la necesidad de refundar el pacto social.

Sudán del Sur no necesita “ser salvado” ni “reconstruido” por manos ajenas. Lo que necesita es reconocimiento, espacio para ejercer su soberanía, y respeto por sus formas propias de convivencia. La paz no será duradera si sigue ignorando las raíces. Lo que está en juego no es simplemente la estabilidad del Estado, sino el derecho de los pueblos a soñar, decidir y vivir en sus propios términos.

Sudán: cambios en el control territorial y denuncias de genocidio

En Sudán, el conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha desangrado al país desde abril de 2023. Las RSF, una milicia paramilitar con fuertes vínculos con Emiratos Árabes Unidos, han perdido posiciones estratégicas en Jartum y otras ciudades clave, mientras el Ejército sudanés, respaldado por Egipto, ha logrado avances significativos.

Arabia Saudita y los Emiratos han jugado un doble papel, apoyando indirectamente a las RSF a través de financiamiento y suministro de armas, mientras que también promueven iniciativas diplomáticas para frenar el conflicto. Por otro lado, Rusia, a través del grupo Wagner, ha mantenido lazos con las RSF en su intento por mantener influencia en la región y asegurar acceso a los recursos minerales, especialmente el oro sudanés. Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado un respaldo implícito al Ejército regular, con la esperanza de estabilizar el país en línea con sus intereses geopolíticos.

A finales de marzo, el ejército sudanés recuperó el control de Jartum, la capital, después de casi dos años de ocupación por parte de las RSF. Esta victoria militar fue recibida con alivio por parte de la población, aunque la ciudad quedó devastada, con infraestructuras destruidas y una crisis humanitaria en curso.

Durante la ocupación de las RSF, se reportaron saqueos masivos, incluyendo el despojo del Museo Nacional de Sudán, donde se perdieron innumerables artefactos históricos. Estas acciones no solo representan una pérdida cultural irreparable, sino que también reflejan el nivel de anarquía y violencia que ha caracterizado el conflicto.

Además, Sudán presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Emiratos Árabes Unidos, acusándolo de violar la Convención sobre el Genocidio al suministrar armas a las RSF, que han sido implicadas en ataques étnicos contra la tribu Masalit en Darfur Occidental en 2023. Estos ataques fueron calificados como genocidio por Estados Unidos.

Intervención de potencias extranjeras: una estrategia neocolonial

La dinámica de ambos conflictos está profundamente influenciada por la intervención de potencias extranjeras que persiguen intereses económicos y geopolíticos en la región. Egipto y Arabia Saudita han apoyado al ejército sudanés, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha sido señalado por respaldar a las RSF, proporcionando armas y apoyo financiero. Este respaldo se enmarca en una estrategia más amplia de Emiratos para expandir su influencia en el Cuerno de África, asegurando acceso a recursos naturales y rutas comerciales estratégicas.

Rusia, a través del grupo Wagner, ha colaborado con las RSF en la explotación de recursos minerales, especialmente oro, consolidando una presencia que le permite influir en los acontecimientos regionales y beneficiarse económicamente.

Estas intervenciones reflejan una continuidad de prácticas neocoloniales, donde las potencias extranjeras explotan las divisiones internas y los recursos de las naciones africanas para su propio beneficio, perpetuando ciclos de violencia y subdesarrollo.

Los conflictos en Sudán del Sur y Sudán son emblemáticos de cómo las disputas internas se ven exacerbadas por la intervención de actores externos con agendas neocoloniales. La explotación de recursos, el apoyo a facciones armadas y la injerencia en asuntos soberanos han perpetuado la inestabilidad en la región. Es esencial que la comunidad internacional adopte un enfoque que respete la autodeterminación de los pueblos sudaneses, promoviendo soluciones lideradas por actores africanos y poniendo fin a la explotación externa que ha caracterizado la historia reciente de ambos países.

Apoyo de facciones paramilitares de Sudán del Sur a las RSF

En los últimos meses, informes de inteligencia han revelado que algunas facciones paramilitares de Sudán del Sur han comenzado a colaborar con las RSF en Sudán. Grupos armados vinculados a antiguos combatientes de la guerra civil sursudanesa han proporcionado refuerzos y suministros a las RSF, especialmente en las regiones fronterizas entre ambos países.

Esta alianza se debe en parte a redes de contrabando de armas y recursos, así como a la afinidad étnica entre algunas milicias de Sudán del Sur y los combatientes de las RSF. A cambio, las RSF han ofrecido apoyo logístico y financiamiento a estos grupos, quienes buscan incrementar su influencia dentro del conflicto interno sursudanés.

El flujo de armas y combatientes desde Sudán del Sur hacia Sudán se ha convertido en un factor clave en la prolongación de la guerra. Algunos de estos grupos paramilitares ven en las RSF un aliado estratégico en su propia lucha por el control de territorios en el sur, mientras que otros operan como mercenarios a cambio de pagos en efectivo o acceso a recursos saqueados en las zonas de combate. Además, existen reportes de que algunas milicias tribales han facilitado el paso de armas y combatientes a través de rutas clandestinas en la frontera, desafiando los esfuerzos internacionales por contener la crisis.

Este vínculo complica aún más la situación en la región, extendiendo la violencia y la desestabilización más allá de las fronteras sudanesas. La creciente influencia de estos grupos armados podría generar nuevas crisis humanitarias y dificultar los procesos de pacificación en ambos países, mientras las potencias extranjeras continúan explotando la inestabilidad para su propio beneficio.

El conflicto en Sudán y Sudán del Sur no puede entenderse sin considerar la herencia colonial y el actual intervencionismo de potencias extranjeras. Las fronteras artificiales trazadas por las potencias europeas han generado divisiones étnicas y políticas que persisten hasta hoy, siendo explotadas por actores externos que buscan obtener beneficios económicos y estratégicos.

China, Rusia, Estados Unidos y los países del Golfo han convertido la región en un tablero de ajedrez geopolítico, donde las poblaciones locales son las principales víctimas. Mientras se venden armas a ambos bandos y se extraen recursos sin un desarrollo real para la población, Sudán y Sudán del Sur siguen atrapados en una crisis que impide su autodeterminación efectiva.

Un enfoque verdaderamente anticolonial exigiría el cese de la injerencia externa y el respeto a los procesos de paz dirigidos por actores africanos, en lugar de soluciones impuestas por potencias con intereses particulares en la región. La lucha de estos pueblos por su soberanía es un recordatorio de que el colonialismo no ha terminado; simplemente ha cambiado de forma.

*Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.