Del mismo modo que el incesante roce de las placas tectónicas de la Tierra produce terremotos y erupciones volcánicas, la interminable lucha de las superpotencias por el dominio de Eurasia está plagada de tensiones y conflictos armados. Bajo el visible estallido de la guerra en Ucrania y el enfrentamiento naval entre Estados Unidos y China en el Mar de la China Meridional, se está produciendo un cambio subyacente en el poder geopolítico en la vasta masa terrestre euroasiática, el epicentro del poder global en un planeta que cambia rápidamente y se recalienta.

Si la geología explica las erupciones de la Tierra, la geopolítica es la herramienta que necesitamos para comprender el significado más profundo de la devastadora guerra de Ucrania y de los acontecimientos que han conducido a esta crisis. Como explico en mi reciente libro, To Govern the Globe: World Orders and Catastrophic Change, la geopolítica es esencialmente un método para la gestión del imperio mediante el uso de la geografía (aire, tierra y mar) para maximizar la ventaja militar y económica. A diferencia de las naciones convencionales, cuyos pueblos pueden movilizarse fácilmente para la autodefensa, los imperios son, a causa de su alcance extraterritorial y de los peligros inherentes a cualquier despliegue militar en el extranjero, una forma de gobierno sorprendentemente frágil. Para que un imperio tenga una oportunidad de sobrevivir frente a formidables adversidades, se requiere una arquitectura geopolítica resistente.

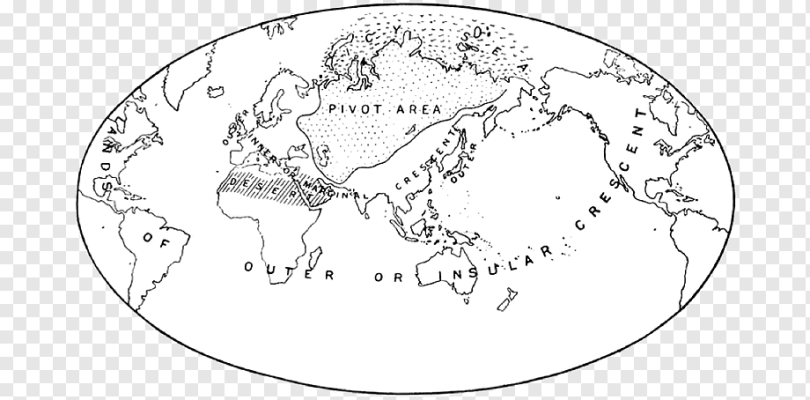

Durante casi 100 años, las teorías geopolíticas de un oscuro geógrafo victoriano, Sir Halford Mackinder, han tenido una profunda influencia en una sucesión de líderes que buscaban construir o romper imperios en Eurasia -incluyendo a Adolf Hitler, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, y, más recientemente, Vladimir Putin. En un ensayo académico publicado en 1904, cuando el ferrocarril transiberiano estaba completando su recorrido de 8.000 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok, Mackinder argumentó que las futuras vías férreas unirían a Eurasia en una masa terrestre unitaria que, junto con África, denominó la “isla mundial” tricontinental. Cuando llegara ese día, Rusia, en alianza con otra potencia terrestre como Alemania -y, en nuestra época, podríamos añadir China-, podría expandirse por el interminable “corazón” central de Eurasia, permitiendo, predijo, “el uso de vastos recursos continentales para la construcción de flotas, y el imperio del mundo estaría a la vista”.

Al iniciarse la Conferencia de Paz de Versalles en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, Mackinder convirtió ese ensayo seminal en una máxima memorable sobre la relación entre las regiones de Europa del Este, como Ucrania, el corazón de Asia Central, y el poder mundial. “Quien gobierna Europa del Este manda en el Heartland”, escribió. “Quien gobierna el corazón de Europa manda en el mundo. Quien gobierna el Mundo-Isla manda en el Mundo”.

En el centro de los recientes conflictos en ambos extremos de Eurasia se encuentra una entente entre China y Rusia que el mundo no había visto desde la alianza sino-soviética al comienzo de la Guerra Fría. Para comprender la importancia de esta evolución, congelemos dos momentos clave de la historia mundial: la reunión en Moscú del líder comunista chino Mao Zedong con el soviético Joseph Stalin en diciembre de 1949 y la cumbre de Vladimir Putin en Pekín con Xi Jinping el mes pasado.

Para evitar comparaciones fáciles, hay que tener en cuenta el contexto histórico de cada una de esas reuniones. Cuando Mao acudió a Moscú apenas unas semanas después de proclamar la República Popular en octubre de 1949, China había sido asolada por una guerra de nueve años contra Japón que mató a 20 millones de personas y una guerra civil de cinco años que dejó siete millones de muertos más.

Por el contrario, tras derrotar a Hitler, apoderarse de un imperio en el este de Europa, reconstruir su economía socialista y probar una bomba atómica, convirtiendo a la Unión Soviética en una superpotencia, Stalin estaba en la cima de su fuerza. En contraste con el ejército chino de infantería mal equipada, la Unión Soviética tenía un ejército moderno con los mejores tanques, cazas y misiles del mundo. Como principal comunista del mundo, Stalin era “el jefe” y Mao llegó a Moscú como un suplicante.

Cuando Mao conoció a Stalin

Durante su viaje de dos meses a Moscú, que comenzó en diciembre de 1949, Mao buscó la ayuda económica que tanto necesitaba para reconstruir su devastada tierra y el apoyo militar para la liberación de la isla de Taiwán. En un telegrama aparentemente eufórico enviado a sus camaradas en Pekín, Mao escribió

“Llegué a Moscú el 16 y me reuní con Stalin durante dos horas a las 10 de la noche. Se trataron temas como la posibilidad de la paz, el tratado, el préstamo, Taiwán y la publicación de mis obras seleccionadas”.

Pero Stalin sorprendió a Mao al negarse a renunciar a las concesiones territoriales en el norte de China que Moscú había ganado en la conferencia de Yalta de 1945, diciendo que la cuestión no podía discutirse hasta su posterior reunión. Durante los siguientes 17 días, Mao se enfrió literalmente esperando durante un gélido invierno moscovita dentro de una dacha con corrientes de aire donde, como recordaría más tarde, “me enfadé tanto que una vez golpeé la mesa”.

Finalmente, el 2 de enero de 1950, Mao telefoneó a los dirigentes comunistas de Pekín:

“Nuestro trabajo aquí ha logrado un importante avance en los últimos dos días. El camarada Stalin ha accedido finalmente a… firmar un nuevo Tratado de Amistad Chino-Soviético”.

Con la renuncia de Rusia a sus reivindicaciones territoriales a cambio de garantías sobre la desmilitarización de la larga frontera entre ambos países, sus líderes firmaron un Tratado de Amistad y Alianza en febrero de 1950. A su vez, esto provocó un repentino flujo de ayuda soviética a China, cuya nueva constitución proclamaba su “amistad indestructible” con la Unión Soviética.

Pero Stalin ya había plantado la semilla de la división chino-soviética que se avecinaba, amargando a Mao, que más tarde dijo que los rusos “nunca han tenido fe en el pueblo chino y Stalin estaba entre los peores”.

Al principio, la alianza con China resultó ser una importante baza de la Guerra Fría para Moscú. Después de todo, ahora tenía un útil sustituto asiático capaz de arrastrar a Estados Unidos a un costoso conflicto en Corea sin que los soviéticos sufrieran ninguna baja. En octubre de 1950, las tropas chinas cruzaron el río Yalu y se adentraron en una vorágine coreana que se prolongaría durante tres años y le costaría a China 208.000 soldados muertos, así como el 40% de su presupuesto.

Tras la muerte de Stalin en mayo de 1953 y el armisticio coreano dos meses después, el nuevo líder soviético Nikita Khrushchev intentó reparar las relaciones presidiendo un programa masivo, aunque claramente desigual, de ayuda económica a China. Sin embargo, también se negó a ayudar a ese país a construir una bomba atómica. Sería un “enorme desperdicio”, dijo, ya que China estaba segura bajo el paraguas nuclear soviético. Al mismo tiempo, exigió la explotación conjunta de las minas de uranio que los científicos soviéticos habían descubierto en el suroeste de China.

Durante los cuatro años siguientes, esas tensiones nucleares iniciales se convirtieron en una ruptura sino-soviética abierta. En septiembre de 1959, Jruschov visitó Pekín para una desastrosa reunión de siete horas con Mao. En 1962, Mao terminó por completo las relaciones diplomáticas, culpando a Moscú de no haber lanzado un ataque nuclear contra Estados Unidos durante la crisis de los misiles de Cuba de ese año.

En octubre de 1964, la prueba de una bomba nuclear de 22 kilotones marcó la llegada de China a la escena mundial. Esa bomba no sólo la convirtió en una potencia mundial independiente, sino que transformó la ruptura sino-soviética de una guerra de palabras a una confrontación militar masiva. En 1968, la Unión Soviética contaba con 16 divisiones, 1.200 aviones a reacción y 120 misiles de medio alcance desplegados a lo largo de la frontera chino-soviética. Mientras tanto, China se preparaba para un ataque soviético construyendo una “ciudad subterránea” reforzada nuclearmente que se extendía a lo largo de 30 millas cuadradas bajo Pekín.

La estrategia de Washington en la Guerra Fría

Más que ningún otro acontecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, la efímera alianza chino-soviética cambió el curso de la historia mundial, transformando la Guerra Fría, que pasó de ser una lucha de poder regional por Europa del Este a un volátil conflicto global. China no sólo era la nación más grande del mundo, con 550 millones de habitantes, es decir, el 20% de toda la humanidad, sino que su nuevo gobierno comunista estaba decidido a revertir medio siglo de explotación imperialista y caos interno que había mermado su influencia internacional.

El ascenso de China y el conflicto de Corea obligaron a Washington a revisar radicalmente su estrategia de lucha contra la Guerra Fría. En lugar de centrarse en la OTAN y en Europa para contener a la Unión Soviética tras el Telón de Acero, Washington forjó ahora pactos de defensa mutua desde Japón hasta Australia para asegurar el litoral del Pacífico. Durante los últimos 70 años, ese borde insular fortificado ha sido el punto de apoyo del poder global de Washington, permitiéndole defender un continente (América del Norte) mientras domina otro (Eurasia).

Para unir esos dos extremos axiales de Eurasia en un perímetro estratégico, el Washington de la Guerra Fría rodeó el borde meridional del continente euroasiático con cadenas de acero, que incluían tres flotas navales, cientos de aviones de combate y una serie de pactos de defensa mutua que se extendían desde la OTAN en Europa hasta ANZUS en el Pacífico Sur. Tardó una década, pero una vez que Washington aceptó que la ruptura chino-soviética era real, empezó a cultivar tardíamente una entente con Pekín que dejaría a la Unión Soviética cada vez más aislada geopolíticamente, contribuyendo a su implosión definitiva y al fin de la Guerra Fría en 1991.

Esto dejó a Estados Unidos como la potencia dominante del mundo. Sin embargo, incluso sin un rival cercano en el planeta, Washington se negó a cobrar su “dividendo de la paz”. En su lugar, mantuvo sus cadenas de acero que rodean Eurasia -incluidas esas tres flotas navales y cientos de bases militares-, al tiempo que realizaba múltiples incursiones militares en Oriente Medio (algunas desastrosas) e incluso formaba recientemente una nueva alianza cuadrilateral con Australia, India y Japón en el océano Índico. Durante 15 años, tras la admisión de Pekín en la Organización Mundial del Comercio en 2001, una alianza económica de facto con China también permitió a Estados Unidos un crecimiento económico sostenido.

Cuando Putin se reunió con Xi

El mes pasado, cuando Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping en Pekín al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno, se produjo una sorprendente inversión del momento Stalin-Mao 70 años antes. Mientras que la economía postsoviética de Rusia sigue siendo más pequeña que la de Canadá y depende excesivamente de las exportaciones de petróleo, China se ha convertido en la potencia industrial del planeta, con la mayor economía del mundo (medida en poder adquisitivo) y una población 10 veces superior a la de Rusia. El ejército pesado de Moscú sigue dependiendo de los tanques de estilo soviético y de su arsenal nuclear. China, en cambio, ha construido la mayor armada del mundo, su sistema global de satélites más seguro y su armada de misiles más ágil, coronada por misiles hipersónicos de última generación cuya velocidad de 6.000 kilómetros por hora puede derrotar cualquier defensa.

Esta vez, por tanto, fue el líder ruso quien acudió a la capital china como suplicante. Con las tropas rusas concentradas en las fronteras de Ucrania y las sanciones económicas de Estados Unidos en ciernes, Putin necesitaba desesperadamente el respaldo diplomático de Pekín. Después de años de cultivar a China ofreciéndole oleoductos y gasoductos compartidos y maniobras militares conjuntas en el Pacífico, Putin estaba ahora cobrando sus fichas políticas.

En su reunión del 4 de febrero, Putin y Xi se basaron en 37 encuentros anteriores para proclamar nada menos que una alianza ad hoc destinada a sacudir el mundo. Como base de su nuevo “sistema de gobernanza global”, prometieron “mejorar la conectividad de las infraestructuras de transporte para que la logística en el continente euroasiático sea fluida y… avanzar de forma constante en los principales proyectos de cooperación en materia de petróleo y gas”. Estas palabras ganaron peso con el anuncio de que Rusia gastaría otros 118.000 millones de dólares en nuevos oleoductos y gasoductos hacia China. (Ya se habían invertido 400.000 millones de dólares en 2014, cuando Rusia se enfrentó a las sanciones europeas por la toma de Crimea a Ucrania). El resultado: se está construyendo una infraestructura integrada de petróleo y gas sino-rusa desde el Mar del Norte hasta el Mar del Sur de China.

En una declaración histórica de 5.300 palabras, Xi y Putin proclamaron que el “mundo está atravesando cambios trascendentales”, creando una “redistribución del poder” y “una creciente demanda de liderazgo” (que Pekín y Moscú pretenden claramente proporcionar). Tras denunciar los mal disimulados “intentos de hegemonía” de Washington, ambas partes acordaron “oponerse a la injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos”.

Para construir un sistema alternativo de crecimiento económico global en Eurasia, los líderes planearon fusionar la proyectada “Unión Económica Euroasiática” de Putin con la ya en marcha Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Xi, de un billón de dólares, para promover “una mayor interconexión entre las regiones de Asia-Pacífico y Eurasia.” Proclamando sus relaciones “superiores a las alianzas políticas y militares de la era de la Guerra Fría”, una referencia oblicua a la tensa relación Mao-Stalin, los dos líderes afirmaron que su entente no tiene “límites… ni áreas ‘prohibidas’ de cooperación”. En cuanto a las cuestiones estratégicas, las dos partes se opusieron rotundamente a la expansión de la OTAN, a cualquier movimiento hacia la independencia de Taiwán y a las “revoluciones de colores” como la que derrocó al cliente ucraniano de Moscú en 2014.

Ante la invasión de Ucrania apenas tres semanas después, Putin consiguió lo que tanto necesitaba. A cambio de alimentar el voraz apetito de China por la energía (en un planeta ya sumido en una crisis climática de primer orden), Putin consiguió una condena a la injerencia de Estados Unidos en “su” esfera. Además, se ganó el apoyo diplomático de Pekín -por más que los dirigentes chinos se muestren reticentes ante los acontecimientos en Ucrania- una vez que comenzó la invasión. Aunque China ha sido el principal socio comercial de Ucrania desde 2019, Pekín dejó de lado esos lazos y su propia defensa de la soberanía inviolable para evitar calificar la intervención de Putin de “invasión.”

Un planeta que Mackinder apenas reconocería

De hecho, incluso antes de la invasión de Ucrania, Rusia y China estaban aplicando una estrategia de aumentar la presión lenta e implacable en ambos extremos de Eurasia, esperando que las cadenas de acero estadounidenses que rodean ese vasto continente se rompieran tarde o temprano. Piensa en ello como una estrategia de empuje-empuje-golpe.

Durante los últimos 15 años, Putin ha respondido a la OTAN precisamente de esa manera. En primer lugar, mediante la vigilancia y la influencia económica, Moscú ha tratado de mantener a los Estados clientes en su órbita, algo que Putin aprendió de sus cuatro años como agente del KGB trabajando con la policía secreta de la Stasi de Alemania Oriental a finales de la década de 1980. A continuación, si un autócrata favorecido es desafiado por manifestantes prodemocráticos o por un rival regional, se envían algunos miles de fuerzas especiales rusas para estabilizar la situación. Sin embargo, si un Estado cliente intenta escapar de la órbita de Moscú, Putin pasa rápidamente a la intervención militar masiva y a la expropiación de enclaves de amortiguación, como hizo primero en Georgia y ahora en Ucrania. Con esta estrategia, puede estar en camino de recuperar partes significativas de la antigua esfera de influencia soviética en Europa del Este, Asia Central y Oriente Medio.

Al sur de Moscú, en las siempre volátiles montañas del Cáucaso, Putin aplastó el breve coqueteo de la OTAN con Georgia en 2008, gracias a una invasión masiva y a la expropiación de las provincias de Osetia del Norte y Abjasia. Tras décadas de enfrentamientos entre las antiguas repúblicas soviéticas de Armenia y Azerbaiyán, Rusia envió recientemente miles de fuerzas de “mantenimiento de la paz” para resolver el conflicto a favor del régimen leal y pro-Moscú de Azerbaiyán. Más al este, cuando los manifestantes democráticos desafiaron al aliado local de Moscú en Kazajstán en enero, miles de tropas rusas -bajo la rúbrica de la versión moscovita de la OTAN- volaron a la antigua capital, Almaty, donde ayudaron a aplastar las protestas, matando a docenas e hiriendo a cientos.

En Oriente Medio, donde Washington apoyó a los rebeldes de la malograda primavera árabe que intentaron derrocar al gobernante de Siria, Bashar al-Assad, Moscú opera una enorme base aérea en Latakia, en el noroeste de ese país, desde la que ha bombardeado ciudades rebeldes como Alepo hasta convertirlas en escombros, al tiempo que sirve de contrapeso estratégico a las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Pero el principal impulso de Moscú ha sido en Europa del Este. Allí, Putin respaldó al hombre fuerte de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para aplastar a la oposición democrática después de haber amañado las elecciones de 2020, y convertir así a Minsk en un virtual estado cliente. Mientras tanto, ha estado presionando implacablemente contra Ucrania desde que su fiel cliente allí fue derrocado en la “revolución de color” de Maidan en 2014. Primero se apoderó de Crimea en 2014 y luego armó a los rebeldes separatistas en la región oriental de ese país adyacente a Rusia. El mes pasado, tras proclamar que “la Ucrania moderna fue creada enteramente por Rusia”, Putin reconoció la “independencia” de esos dos enclaves separatistas, de forma muy similar a lo que había hecho años antes en Georgia.

El 24 de febrero, el presidente ruso envió cerca de 200.000 soldados a través de las fronteras de Ucrania para apoderarse de gran parte del país y de su capital, Kiev, así como para sustituir a su aguerrido presidente por una marioneta flexible. Mientras aumentaban las sanciones internacionales y Europa consideraba la posibilidad de proporcionar a Ucrania aviones de combate, Putin puso ominosamente sus fuerzas nucleares en alerta máxima para dejar claro que no toleraría ninguna interferencia en su invasión.

Mientras tanto, en el extremo oriental de Eurasia, China ha llevado a cabo una estrategia de empuje algo similar, aunque más sutil, con el golpe aún por llegar. A partir de 2014, Pekín comenzó a dragar media docena de bases militares en los atolones del Mar de China Meridional, aumentando poco a poco su papel de puertos pesqueros a bases militares de pleno derecho que ahora desafían a cualquier patrulla naval estadounidense que pase. Luego vinieron escuadrones de cazas sobre el Estrecho de Taiwán y el Mar de la China Oriental, seguidos, el pasado octubre, por una flota conjunta chino-rusa de 10 barcos que navegaron provocativamente alrededor de Japón en lo que antes se consideraba aguas estadounidenses no desafiadas.

Si Xi sigue el libro de jugadas de Putin, entonces todo ese empuje/empuje podría llevar a un golpe – posiblemente una invasión de Taiwán para reclamar tierras que Pekín ve como parte integral de China, de la misma manera que Putin ve a Ucrania como una antigua provincia imperial rusa que nunca debería haber sido cedida.

Si Pekín ataca a Taiwán, Washington podría verse incapacitado para hacer algo militarmente, excepto expresar su admiración por la heroica pero inútil resistencia de la isla. Si Washington enviara sus portaaviones al Estrecho de Taiwán, serían hundidos en cuestión de horas por los formidables misiles DF-21D “asesinos de portaaviones” de China o sus imparables misiles hipersónicos. Y una vez que Taiwán desapareciera, la posición de Washington en el litoral del Pacífico podría romperse de forma efectiva y preordenarse una retirada hacia el Pacífico medio.

Todo esto parece posible sobre el papel. Sin embargo, en la sombría realidad de las invasiones y los enfrentamientos militares reales, en medio de la muerte de miles de civiles inocentes, y en un planeta que ha visto días mejores, es probable que la propia naturaleza de la geopolítica esté en juego. Sí, es posible que, si Washington es azotado entre los bordes oriental y occidental de Eurasia con erupciones periódicas de combate armado de la entente Xi-Putin, sus cadenas de acero podrían tensarse y finalmente romperse, desalojándolo efectivamente de esa masa de tierra estratégica.

Sin embargo, dada la alianza entre China y Rusia, basada en el comercio de combustibles fósiles, incluso si Vladimir Putin no se hunde debido a su invasión potencialmente desastrosa de Ucrania, tanto Pekín como Moscú pueden verse afectados en los próximos años por una transición energética problemática y el cambio climático. El fantasma de Sir Halford Mackinder podría entonces señalarnos no sólo que el poder de Estados Unidos se desvanecerá con la pérdida de Eurasia, sino que muchos otros poderes podrían desvanecerse también en un planeta cada vez más caliente y en peligro de extinción que él no podría haber imaginado en vida.

*Alfred W. McCoy es profesor de historia en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of U.S. Global Power (Dispatch Books). Su nuevo libro, recién publicado, es To Govern the Globe: World Orders and Catastrophic Change.

FUENTE: Tom Dispatch