Sudán es hoy una herida abierta en el centro del continente, de eso no hay duda, no hace falta que no salga en los grandes medios de comunicación ni que los popes de la política mundial lo pongan en su agenda geopolítica, Sudán es una herida que no cicatriza porque los que dominan el negocio de la guerra —élites armadas, redes criminales, gobiernos del Golfo, potencias medianas y actores globales con múltiples intereses— necesitan que siga sangrando.

Lo que parece un conflicto entre dos generales, en realidad es una competencia brutal por quién controla el oro, quién domina los corredores estratégicos del Sahel y quién garantiza a sus padrinos extranjeros un territorio dócil para operar sin reglas y sin oponentes que se lo impidan. Cada combate en Jartum, cada ciudad arrasada en Darfur, cada mina capturada en Kordofán, dialoga con decisiones tomadas en Abu Dabi, El Cairo, Moscú, Trípoli o Yamena. O incluso del otro lado del Atlántico.

Los señores locales de la guerra

Antes de entrar en la anatomía despiadada de esta guerra, vale detenerse un segundo en los dos hombres que hoy encarnan el destino de Sudán: Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, Hemedti. No representan ideologías ni proyectos de nación, sino dos caras de un país fracturado. Burhan, hijo del viejo aparato castrense, criado en academias militares y moldeado por décadas de guerras internas, es la expresión de un Estado que nunca terminó de nacer: rígido, jerárquico, paranoico y acostumbrado a vender su estabilidad al mejor postor. Hemedti, en cambio, emergió desde abajo, desde los desiertos de Darfur donde mandaban los janjawid, un comerciante de camellos convertido en señor de la guerra, empresario del oro y líder de una milicia que aprendió a moverse más rápido que cualquier institución estatal. Burhan personifica la formalidad sin legitimidad; Hemedti, la informalidad absoluta con poder real. Sudán está atrapado entre ambos porque el país fue empujado durante décadas a un modelo donde la milicia se hizo Estado y el Estado terminó actuando como milicia.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) entendieron antes que nadie cómo funciona la economía política del caos. Mientras el Ejército sudanés apostaba por una guerra corta y una eventual rebelión ciudadana contra las milicias, las RSF tejieron una estructura paralela: control territorial, rutas de contrabando, financiamiento propio y una red de alianzas tribales que se cruzan con redes criminales y actores estatales del Sahel. Su avance —militar, económico y simbólico— no surge de una superioridad táctica clásica, sino de un flujo continuo de armamento, vehículos, drones, dinero líquido y mercenarios financiados y facilitados por los Emiratos Árabes Unidos. Esa asistencia no es una hipótesis: Paneles de Expertos de la ONU (2023-2024) documentaron cargamentos triangulados a través de Libia y Chad. La negación emiratí es parte del guion, pero los hechos hablan más fuerte que los comunicados diplomáticos.

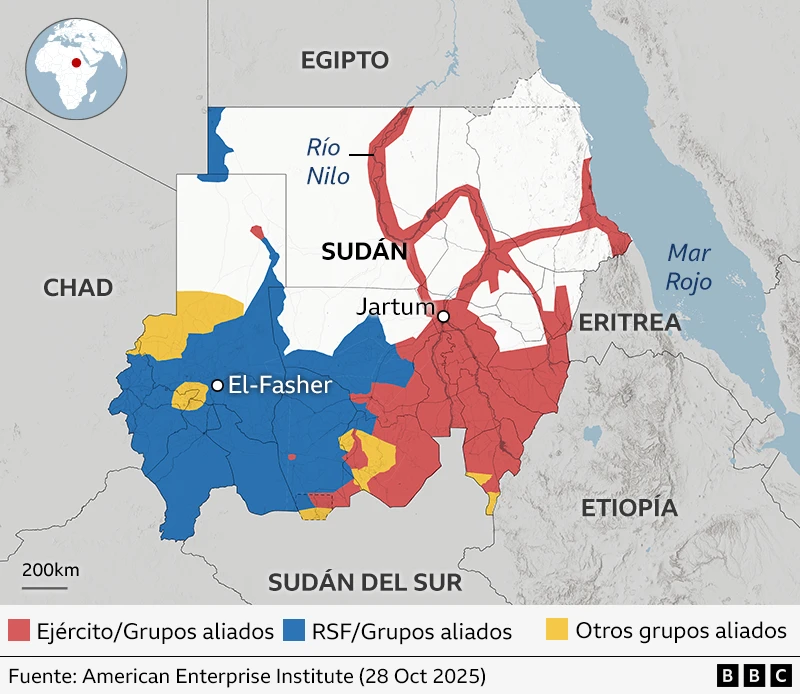

La toma de ciudades clave —Nyala, Geneina, Zalingei y especialmente El Fasher— no fueron conquistas aisladas. Fueron pasos calculados de una estrategia que combina sitio prolongado, hambre como arma, persuasión tribal y fuerza bruta. El Fasher, la capital simbólica de Darfur, resistió meses sin agua, sin alimentos, sin hospitales, atrapada entre bombardeos y ataques étnicamente dirigidos. La caída de la ciudad marcó el antes y el después de la guerra: permitió a las RSF cerrar un corredor transfronterizo que conecta Darfur con Libia y Chad, consolidando una retaguardia profunda que el Ejército no puede bloquear. Desde allí fluye el oro, entran las armas, circulan los mercenarios y se sostienen aliados que operan desde la sombra.

Sin dinero no hay guerra, sin oro no hay mercenarios

Este corredor militar y económico es alimentado por un ejército regional de mercenarios. Combatientes de Libia, Chad, República Centroafricana y Níger forman parte de las filas de las RSF, atraídos por salarios que ningún ejército estatal del Sahel puede igualar. Las RSF funcionan como una compañía militar ampliada, una estructura híbrida que combina milicia, empresa extractiva y brazo armado de intereses externos. Su fuerza no solo reside en las armas: reside en la capacidad de comprar fidelidades en una región empobrecida y fracturada.

Del otro lado, el Ejército sudanés intenta sostener lo que queda del Estado formal. Pero llega al conflicto debilitado por décadas de corrupción interna, golpes palaciegos, purgas sectarias y dependencia de actores externos. Tiene aviación, tanques y reconocimiento diplomático, pero carece de cohesión, recursos y legitimidad social. Su repliegue hacia Puerto Sudán —convertido en capital provisional— es un intento desesperado de reconstruir autoridad mientras el país real se le escapa de las manos. Sus aliados tampoco pueden o quieren darle lo que necesita. Egipto, su socio histórico, enfrenta dificultades económicas severas. Arabia Saudita evita un choque directo con los Emiratos, priorizando su imagen de mediador regional. Estados Unidos aplica sanciones, pero no se involucra de forma sustantiva porque no desea abrir otro frente africano en plena competencia global con China y Rusia.

La presencia rusa, muchas veces malinterpretada, es más oportunista que estratégica. Moscú mantiene canales con ambos bandos. Le interesa garantizar la continuidad del negocio del oro —del que se benefició durante años a través de Wagner— y recuperar influencia en el Mar Rojo, donde aún aspira a negociar una base naval. La guerra en Sudán no es prioridad para el Kremlin, pero sí un escenario conveniente para expandir presencia a bajo costo, especialmente cuando Occidente prefiere distancia.

Y en el centro de esta trama aparece la verdadera clave de todo: el oro. Sudán podría ser uno de los mayores productores de oro del continente. Las cifras oficiales hablan de 90 a 110 toneladas anuales, pero las reales son imposibles de saber porque más del 70% sale del país sin registrar, fluyendo hacia Dubái y otros centros de refinación. Las RSF dominan yacimientos cruciales como Jebel Amer, mientras el Ejército controla explotaciones en el norte. Cada mina es un frente de guerra; cada convoy de oro que cruza hacia Chad o Libia es un salvavidas financiero para una de las partes. En Sudán, quien controla el oro controla la guerra. Y quien controla la guerra controla el futuro del Estado.

Un vecino incomodo

Si uno mira el mapa parece que Chad es solo un país vecino que recibe oleadas de refugiados sudaneses. Pero cuando uno mira con el prisma adecuado —ese que atraviesa fronteras coloniales, rutas de contrabando y lealtades que no siempre siguen la lógica del Estado moderno—, descubre que Chad es algo más que un espectador: es una pieza central en la arquitectura clandestina que sostiene la guerra en Sudán. No porque lo haya elegido, sino porque la guerra lo eligió a él. Y porque la geografía, la historia y la fragilidad del Estado chadiano lo empujan a participar, aun cuando intenta mostrarse neutral.

El conflicto sudanés detonó en Chad una crisis humanitaria sin precedentes: más de un millón de personas cruzaron la frontera desde abril de 2023, una marea humana que desbordó campamentos, hospitales y reservas alimentarias. El Fasher cayó, los barrios fueron arrasados, los supervivientes hicieron lo que siempre hace el pueblo sudanés cuando la muerte se acerca: caminar hacia el oeste, hacia una frontera que promete refugio, pero que también los arroja a campos saturados, donde un plato de comida cuesta horas de espera y la atención médica es una lotería. Lo que en Khartum o Darfur se siente como guerra abierta, en Chad se vive como un colapso silencioso donde el Estado ya no puede absorber ni alimentar a los recién llegados. No es casualidad que ACNUR advirtiera en 2024 que Chad había alcanzado “un punto crítico”: es un país pobre sosteniendo a otro país que se desangra.

Pero la crisis humanitaria es solo la superficie. Debajo corre un río más subterráneo y complejo: el rol de Chad como corredor militar de las RSF. No es una teoría. Organismos internacionales, periodistas africanos y paneles de la ONU ya detectaron movimientos que delinean un patrón claro: armas, drones, combustible y vehículos blindados que salen de los Emiratos Árabes Unidos vuelan o se trasladan hacia bases y aeropuertos chadianos, para luego cruzar hacia Darfur. La vieja base aérea de Ma’aten al-Sarah —un fantasma del pasado militar chadiano— fue reactivada y se convirtió en un nodo logístico para enviar material hacia el este de Libia y desde allí hacia las RSF. El tránsito no siempre es directo, pero la ruta existe, se mueve, respira, y alimenta la maquinaria de guerra de Hemedti.

Esta dinámica se volvió más evidente después de la caída de El Fasher, un hecho que no solo definió el tablero militar en Darfur, sino que alteró también el equilibrio regional. Cuando El Fasher se derrumbó, miles huyeron hacia Chad en cuestión de días, creando un nuevo pico de desplazamientos. Pero, al mismo tiempo, la ciudad capturada abrió completamente el corredor Darfur–Chad–Libia. Las RSF consolidaron el control sobre las rutas del oro, los pasos fronterizos y los puntos de entrada de suministros, dejando al Ejército sudanés sin capacidad de cortar esa línea vital. Para Chad, ese avance significó una paradoja peligrosa: cuanto más fuerte son las RSF en Darfur, más presión recibe en su propia frontera.

El gobierno de Mahamat Idriss Déby Itno intenta equilibrar este torbellino. Por un lado teme —y con razón— que un triunfo total de las RSF desate un efecto dominó sobre comunidades chadianas con vínculos étnicos o históricos en Darfur. El propio Ejército chadiano está compuesto por facciones y clanes que podrían verse arrastrados a apoyar a uno u otro bando dependiendo de cómo avance la guerra. Pero, por otro lado, el régimen chadiano también se beneficia del comercio ilegal quetransita por su territorio: combustibles, alimentos, armas, y sobre todo oro sudanés, que fluye de manera casi ininterrumpida hacia el oeste antes de ser transportado nuevamente hacia el norte. Ese contrabando alimenta cajas negras, financia redes locales de poder, mantiene lealtades y engrasa silenciosamente la maquinaria política interna.

Chad está atrapado así entre dos fuegos: la necesidad de conservar estabilidad interna y la imposibilidad de cortar completamente las rutas que mantienen viva a la RSF, porque esos mismos corredores sostienen una parte del equilibrio económico informal del país. Es un equilibrio frágil, casi agónico, en el que cada movimiento de Hemedti o Burhan repercute directamente sobre N’Djamena.

La única certeza es que la guerra de Sudán ya no es una guerra contenida dentro de Sudán. La caída de El Fasher lo dejó claro. El colapso de Darfur atraviesa la frontera, modifica la política chadiana y alimenta crisis humanitarias, alianzas tácticas y tensiones étnicas. Chad no participa de la guerra por gusto: participa porque su destino, para bien o para mal, siempre estuvo unido al de Sudán. Y en esta guerra de oro y sangre, ser vecino es casi lo mismo que ser actor.

Un pueblo sin territorio ni esperanzas

Mientras tanto, la población civil enfrenta lo peor, lo indecible, lo que en cualquier otro rincón del mundo sería titular permanente pero aquí apenas aparece en un scroll perdido. Sudán es hoy un país sin territorio: no porque haya desaparecido del mapa, sino porque para millones de sudaneses ya no hay un lugar donde estar. Más de 10 millones de personas han sido desplazadas, una cifra que supera la de Siria, Yemen o Ucrania en sus peores momentos combinados. Es un éxodo monumental, silencioso, que recorre el país de punta a punta: familias que huyen de Jartum hacia el este, comunidades enteras que abandonan Kordofán, pueblos devastados que caminan semanas hasta llegar a la frontera chadiana, madres que cargan a sus hijos deshidratados a través del desierto. Cualquier punto cardinal es, para ellos, un intento desesperado de seguir vivos.

Cerca de 25 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, pero la ayuda no llega o llega tarde, o llega en cantidades humillantes, o es bloqueada por las mismas milicias que luego proclaman discursos de protección. La hambruna no es una amenaza futura: está ocurriendo ahora, en regiones enteras donde los cultivos quedaron abandonados y los mercados desaparecieron. En Darfur y Kordofán, las RSF han impuesto sitios prolongados que impiden por completo la entrada de alimentos, combustible y medicamentos. La hambruna se usa como arma: no se trata solo de matar, sino de asfixiar lentamente a las comunidades que resisten.

Y cuando el hambre no alcanza, se combina con la violencia sexual sistemática, con las purgas étnicas, con las ejecuciones sumarias, con la destrucción premeditada de hospitales, centros de maternidad, escuelas y redes de agua potable. Cada barrio arrasado es una advertencia; cada casa incendiada, un mensaje de dominación. Es un proyecto político de desposesión: vaciar territorios, fracturar comunidades, borrar memorias. Sudán vive un colapso humanitario que debería escandalizar al mundo, pero no logra ocupar ni diez segundos en el radar informativo global porque quienes tendrían capacidad de presionar por un alto el fuego —los Emiratos, Egipto, Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia— están demasiado ocupados jugando su propia partida sobre el cadáver del país.

Aun así, contra toda lógica, el país no está derrotado. Hay algo profundamente sudanés en esa resistencia civil que se niega a desaparecer. En barrios destruidos y campamentos improvisados, familias enteras organizan redes de solidaridad que no nacen de ONGs ni de organismos internacionales, sino de la memoria colectiva del pueblo. Mujeres sudanesas sostienen comités barriales que reparten agua, cocinas comunitarias que alimentan a cientos con lo poco que hay, refugios temporales que protegen a niñas y adolescentes de la violencia sexual. Son ellas quienes sostienen la vida en los márgenes de la muerte.

Los jóvenes, sobre todo los que crecieron en la revolución de 2019, se convirtieron en periodistas improvisados: documentan atrocidades con celulares, crean canales encriptados para transmitir información, coordinan corredores de evacuación entre barrios sitiados y puntos más seguros. Son ellos quienes mantienen viva la idea de un Sudán ciudadano en medio de una guerra que quiere convertir a todos en súbditos o en cadáveres.

Y sin embargo, esta resistencia civil, la misma que fue protagonista del derrocamiento de Omar al-Bashir en 2019, fue ignorada sistemáticamente por Occidente. Se pidió que fueran “moderados”, “pacientes”, “dialoguistas” frente a un Estado militarizado y una milicia mercenaria. Se los felicitó cuando marchaban pacíficamente y se los abandonó cuando las balas comenzaron a caer. Hoy, siguen siendo la última fibra que impide que el país se hunda del todo.

La guerra en Sudán no es una tragedia inevitable como intentan presentarla quienes se benefician del caos. Es una tragedia fabricada. Fabricada por élites armadas que se enriquecen del oro, por gobiernos regionales que ven en el conflicto una oportunidad geopolítica, por potencias globales que miran el Mar Rojo y ven rutas comerciales antes que vidas humanas, por un sistema internacional que siempre llega tarde cuando la sangre que corre es africana. Pero también es una guerra que revela la dignidad de un pueblo que, aun atravesado por el hambre, el abandono y la violencia, sigue defendiendo la idea —quebrada pero viva— de un Sudán posible.

En esa dignidad está la clave, la chispa que aún no pudieron apagar. Porque un pueblo que ha aprendido a sobrevivir a los genocidios de Darfur, a las dictaduras, a las particiones y a las traiciones internacionales, es un pueblo que puede ser desplazado, encarcelado o golpeado, pero que difícilmente pueda ser destruido. Sudán, incluso hoy, incluso así, sigue respirando a través de su gente. Y esa es la parte de la historia que las milicias y las potencias no logran controlar.

*Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.