El gobierno de facto de Dina Boluarte ha despertado el conflicto limítrofe con la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto mediante la Ley N.º 32403 y la consiguiente apropiación de la isla en disputa, sin previa mediación con su par colombiano, como lo sugiere el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 firmado entre ambos países. La posición provocadora y desafiante del gobierno peruano, desencadenó el reclamo del presidente colombiano Gustavo Petro, elevando la tensión diplomática y el despliegue de cuerpos militares en el delta amazónico, por parte de Perú.

La mediatización y la utilización del conflicto no se ha hecho esperar por parte de los medios peruanos y colombianos, que vienen trabajando en conjunto a través de una operación que busca derrocar la figura del presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, acusándolo de fabricar un conflicto con Perú para ocultar la crisis de su gobierno.

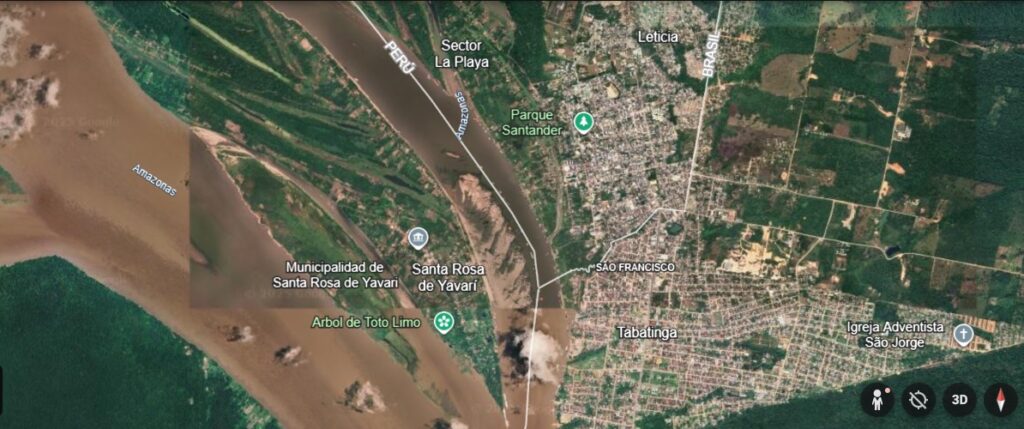

Empecemos por conocer a la isla Santa Rosa de Yavarí que está ubicada en la zona de la triple frontera donde convergen Perú, Colombia y Brasil, donde también se encuentran Leticia y Tabatinga, pertenecientes a Colombia y Brasil, respectivamente. La isla tiene cerca de 3000 habitantes que transcurren entre el comercio fluvial y el cruce de fronteras.

Para un mejor entendimiento, nos remitimos a la historia limítrofe entre ambos países y nos enfocamos en el Tratado Salomón- Lozano de 1922 que estableció la frontera amazónica. Colombia cedió el Triángulo de San Miguel-Sucumbíos a Perú y el gobierno peruano le cedió a Colombia, el Trapecio Amazónico junto a Leticia, que proporciona la salida al río Amazonas.

El acuerdo generó descontento en la zona peruana y en septiembre de 1932, detonó un conflicto armado, donde Perú invadió Leticia e intentó recuperarla. El suceso dio inicio a la llamada “Guerra de Leticia” que duró hasta junio de 1933. Los hechos concluyeron con la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, donde intervino la Liga de las Naciones, organismo anterior a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Protocolo resolvió la reconfirmación de los límites que se habían definido en el Tratado Salomón- Lozano.

Cabe resaltar que el tratado plantea que el límite fronterizo entre dichos países, se estableció sobre la línea más profunda del lecho del río Amazonas, llamado también thalweg, un método usado para determinar fronteras en ríos internacionales. Este método, con la aparición de nuevas islas debido a los movimientos del cauce del río- que suele ser frecuente en sistemas fluviales como el Amazonas-, dejó un margen de interpretación respecto a los límites amazónicos de ambos países.

El problema yace en los cambios que se han dado durante el siglo XX en el cauce del río Amazonas. Cuando ambos países establecieron sus límites fronterizos en 1922, los territorios actuales como los conocemos, no existían. Es así, que Colombia se apoya en este argumento para plantear una reevaluación de los límites y Perú se niega a discutirlo.

La posición peruana afirma que la isla Santa Rosa fue parte de su isla Chinería, y que se desprendió en la década del 70 por el movimiento del río. Por el lado de Colombia, se asevera que la isla en disputa se fue formando durante los 70´s por el movimiento de sedimentos fluviales, como se han ido formando otras islas por el mismo fenómeno. Esto implica que su aparición fue posterior al tratado de 1934 y por lo tanto no está reglamentado. Otro cambio producido por las dinámicas hidrológicas del Amazonas, refiere a la línea más profunda del lecho del río que se ubica, en la actualidad, en la isla Santa Rosa, dejando a Leticia frente a un brazo fluvial próximo a secarse.

Leticia como capital del departamento de Amazonas en Colombia, es la puerta de entrada al río Amazonas, que le permite el comercio con Brasil hasta Manaos y una salida al océano Atlántico. Un estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia alertó sobre el riesgo, ante la posibilidad de perder su conexión fluvial más importante. Ellos anticipan que para el 2030, el río Amazonas podría dejar de pasar frente a Leticia durante la mayor parte del año, sino se acciona lo antes posible. Leticia dejaría de ser ribereña y esto tendría implicancias económicas y territoriales.

Sobre los planteamientos de solución al conflicto, David Racero, ex Presidente de la Cámara de Representantes y miembro de Pacto Histórico, afirmó en una entrevista, “tiene que ser política (…) Nosotros no vamos a reconocer la soberanía sobre la isla Santa Rosa que ha dispuesto tanto el congreso peruano como su presidenta, pero segundo, antes de cualquier confrontación bélica buscamos la salida del diálogo y la salida diplomática”. Y agregó, “no vamos a ceder territorio, llevamos 200 años, después de independizarnos de los españoles, perdiendo territorio por todos los costados de Colombia. Hoy se estima que hemos perdido más del 55% de territorio nacional, de lo que, en su momento, se llamó la Gran Colombia”.

El conflicto en la zona de la Amazonía lleva a ampliar la visión más allá de lo evidente. La Amazonía es un área estratégica donde se encuentra el ecosistema más diverso del planeta, la reserva subterránea de agua dulce más importante, el llamado Sistema Acuífero Guaraní y donde se haya riqueza mineral, como el uranio, titanio y el niobio. El territorio amazónico tiene una superficie aproximada de 8 millones de kilómetros cuadrados que cruzan 8 países y que representa el 44% del territorio de América del Sur.

En contraste, se encuentra uno de los mayores problemas que lo aqueja, el narcotráfico. El cultivo de coca se extendió a las tierras bajas amazónicas para abastecer el comercio ilícito de drogas, facilitando también la deforestación ilegal, el tráfico de madera y la minería ilegal de oro. El medio peruano Ojo Público señaló, este año, que el comercio de cocaína en la triple frontera estaba presente en 54 de 75 pueblos fronterizos.

Para Estados Unidos el control de la Amazonía es clave y el avance del narcotráfico les ha servido como justificación moral para su consecuente injerencia y para llegar a controlar la zona mediante la instalación de bases militares y el fomento de planes de lucha contra el narcotráfico y la pacificación de zonas en conflicto. Muy característico de su política exterior y su doctrina monroista.

El Plan Colombia es uno de los más famosos de la lucha contra el narcotráfico y la subversión en nuestra región, fue una operación político militar estadounidense que buscó ser la puerta de entrada para el control de países como Venezuela y Ecuador, zonas geográficas claves para la depredación de recursos naturales y para una posible intervención militar.

Por otro lado, la injerencia estadounidense en Perú durante la década del noventa se tradujo en el apoyo a la dictadura fujimorista que tuvo una fuerte vinculación con el narcotráfico. Fujimori reorganizó el Ministerio del Interior, centralizó el control militar tanto de los operativos antinarcóticos como antiterroristas, a la par que minaban los tribunales especiales que procesaban los delitos relacionados con drogas.

Vladimiro Montesinos, abogado que asumió la defensa legal de narcotraficantes y que suministró información a la CIA sobre las fuerzas armadas peruanas, se convirtió en hombre importante de Fujimori. Se encargó de sentar las bases de un sistema antidrogas después del golpe de 1992, que contó con el respaldo local e internacional. Mientras, desde el aparato militar del Servicio de Inteligencia (SIN), dirigido por él mismo, permitió las actividades del narcotráfico. Con la venia y el financiamiento de la CIA, Vladimiro organizó un destacamento de inteligencia y un escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina que fue responsable de numerosas desapariciones y masacres a opositores del gobierno de Fujimori.

Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano”, operaba desde una pista de aterrizaje en Campanilla, en el Alto Huallaga, y proveía de pasta básica de cocaína a los cárteles colombianos, el cartel de Pablo Escobar y el de Cali de los hermanos Rodrígues Orejuela. Sus operaciones comprendieron 280 vuelos de avionetas entre Perú y Colombia entre 1991 y 1993. Vaticano declaró que pagaba cupos por 50 000 dólares mensuales a Montesinos y a los comandantes de la zona militar para que dejaran salir la carga de cocaína.

La Comisión Parlamentaria de Investigación contra el Narcotráfico de Brasil afirmó que la organización colombiana de Evaristo Porras Ardila operó desde los 70´s en el triángulo de Leticia, Tabatinga y la zona peruana con participación de Montesinos.

En el 2017, la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú fue escenario de inéditos ejercicios militares llevados a cabo por soldados estadounidenses que se desplegaron en Tabatinga, la parte brasilera, donde participaron también soldados de Colombia y Perú. La operación tuvo por nombre Amazong17 y estuvo inspirado en la operación que realizó la OTAN en Hungría, en el 2015.

El medio Sputnik citó a un soldado brasilero quien mencionó que, el ingreso de personal militar estadounidense a zonas estratégicas tiene como objetivo tener mapeada la ubicación, en caso de conflicto. El propósito de las misiones militares en tiempo de paz, tienen como mira la toma de datos. Es de relevancia mencionar la presencia de bases militares estadounidenses desplegadas en áreas estratégicas tanto en territorio peruano como colombiano.

Es importante resaltar el contexto que vive la región en estos tiempos, para poder comprender con qué propósito se empieza a fogonear este conflicto. Perú, con un gobierno ilegítimo, pero con la venia de los Estados Unidos, juega un rol importante como activador del conflicto y como desestabilizador de la paz en la región, en medio de un redespliegue estadounidense por mantener el control y su hegemonía que, ante la creciente consolidación de la multipolaridad, da manotazos de ahogado para sobrevivir. El devenir mostrará como resisten los pueblos ante este intento de escalada.

Tras la Cumbre de Países Amazónicos en Bogotá, realizada el 21 de agosto, la cancillería peruana y colombiana anunciaron de manera bilateral, la reunión de la COMPERIF- creada en los acuerdos de 1922 y 1934-, prevista para el 11 y 12 de septiembre en Lima con el objetivo de revisar la situación de la línea limítrofe y atender la situación de las comunidades de la zona en disputa. Ante la negativa de llegar a un mutuo acuerdo, Petro ha comunicado que presentaría una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Lucia Izaguirre* Periodista miembro del equipo editorial de PIA Global

Foto de portada: Getty Images