Guatemala y Panamá encabezan el crecimiento económico en Centroamérica durante el presente año, con una expansión del 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estas nuevas previsiones publicadas por el BM.

A estos dos países les siguen sus socios del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Costa Rica, con un aumento del 3,6%; Honduras, con el 3,5%; Nicaragua, con el 3,1%; República Dominicana, con el 3%; El Salvador, con el 2,5%; y Belice, con el 1,5%.

Para 2026, el Banco Mundial proyecta que República Dominicana y Panamá serán las economías de mayor crecimiento en la subregión, con aumentos del 4,3% y 4,1%, respectivamente. Les seguirán Guatemala (3,7%), Costa Rica (3,6%), Honduras (3,4%), Nicaragua (3%), El Salvador (2,5%) y Belice (2,4%).

Si se observa la lista y las expectativas de crecimiento, El Salvador continúa sin abandonar los últimos puestos, junto con Belice, aunque hasta este último país supera en expectativas a El Salvador, puesto que según el BM el país caribeño avanzaría de un 1,5% este año al 2,4% el 2026, mientras El Salvador repetiría su decepcionante comportamiento.

No es en lo único que El Salvador muestra rezagos inaceptables, que no se condicen con los anuncios del “ministerio de propaganda” en que se ha convertido todo el gobierno, desde Casa Presidencial hasta el último ministerio, sin olvidar la patética bancada oficialista del parlamento.

Tomemos, por ejemplo, la esperanza de vida de la región centroamericana. El listado, preparado por el Banco Mundial, lo encabeza Costa Rica, con 81 años, seguido de Panamá, con 77 años. El tercero es Nicaragua, con 75 años, en cuarto lugar, Belice, con una esperanza de vida de 74 años, Honduras con 73, Guatemala con 72.6 años y, finalmente, El Salvador con una esperanza de vida que apenas supera los 72 años (72.1).

En cuanto a la pobreza, ya en abril de este año, un informe de la CEPAL señalaba que El Salvador tuvo una incidencia de pobreza multidimensional de 56.4% en 2022, el segundo con mayor tasa después de Honduras.

De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de 2023, un 25.1% de la población salvadoreña se encontraba en condición de pobreza multidimensional.

“Alrededor de 2022, en Honduras y El Salvador las personas en situación de pobreza tenían carencias en dos dimensiones o más en promedio”, afirmó entonces el informe.

A diferencia de la pobreza monetaria, la medición multidimensional plantea un enfoque más integral, ya que considera otras dimensiones para determinar el bienestar y la pobreza de los hogares. En el caso de El Salvador, se adoptó en 2015 a través de EHPM.

La metodología adoptada en El Salvador examina siete indicadores, que incluyen, además, educación, condiciones de vivienda, trabajo y seguridad social; salud, servicios básicos y seguridad alimentaria; y calidad del hábitat.

De acuerdo con la EHPM de 2023, el 25.1% de la población salvadoreña sufría pobreza multidimensional, esto equivale a más de 1.5 millones de personas.

La EHPM encontró que había más de 1.92 millones de salvadoreños bajo el umbral de pobreza monetaria, un 27.2% de la población total, 55,097 más que en 2022 y la cifra más alta desde 2018.

Además, un millón de salvadoreños, alrededor de un 15.4% de la población total del país, se encontraba en situación de inseguridad alimentaria grave entre 2022 y 2024.

Esto significa que muchas familias se quedaron sin alimentos, experimentaron hambre y, en casos críticos, pasaron varios días sin comer, así lo explica el informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2025), elaborado por la FAO, Unicef y otros organismos internacionales.

El reporte también señala que, en el mismo periodo, 2.9 millones de salvadoreños enfrentaron inseguridad alimentaria moderada.

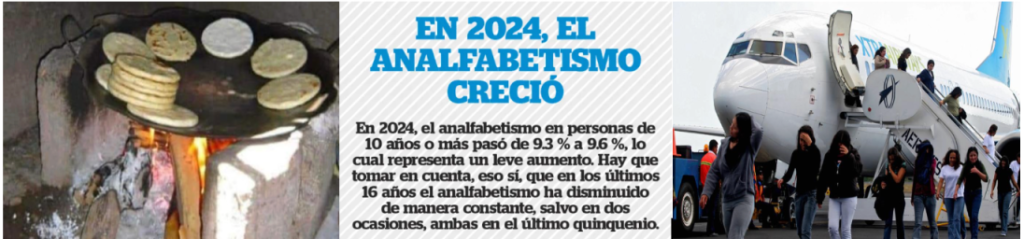

Analfabetismo, otro retroceso social

Si algo se espera de sociedades organizadas y democráticas es que trabajen por la reducción de los grandes rezagos sociales. En ese sentido, junto con la construcción de sociedades más sanas, con mejores niveles de atención médica, se espera también elevar los niveles educativos de la población.

Pocos indicativos como estos pueden señalar el carácter de los gobiernos. Más allá de las narrativas impulsadas desde los aparatos propagandísticos oficiales, si algo destaca en los regímenes dictatoriales es su desapego por la educación.

Al fin y al cabo ¿para qué necesita una dictadura un pueblo culto y educado, cuando está comprobado que cuanto mayores niveles de educación formal tiene una sociedad, más difícil es manipularla? Por eso los regímenes como el salvadoreño, se alejan a velocidades récord de las políticas de alfabetización y educación general impulsadas durante los gobiernos de izquierda.

Las cifras ya empiezan a demostrarlo. El analfabetismo en personas de 10 años o más pasó en 2023 del 9.3% a 9.6% el año pasado, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples.

La cifra representa un aumento de 0.3 puntos porcentuales en 2024 con respecto a 2023. Estos datos son oficiales, pues la Encuestala elabora anualmente el Gobierno.

De acuerdo a esas cifras, en 2023 el total de personas de 10 años o más que no sabía leer ni escribir era de 503,463; mientras que, en 2024, el registro fue de 522,603, es decir, que en un año se añadieron 19,140 personas.

Según un análisis de LPG Datos, en los últimos 16 años (desde 2009), el analfabetismo disminuyó de manera constante en el país, salvo en dos ocasiones, ambas en el último quinquenio, es decir bajo el actual régimen: en 2021 la tasa fue de 10.0% y en 2024 fue de 9.6%.

En el Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024, del Banco Central de Reserva (BCR), la tasa más alta de analfabetismo se concentró en la población entre los 60 y 64 años, con el 10.8%. En cuanto a los municipios con personas analfabetas de 10 años o más, Morazán estuvo a la cabeza con el 19%, le sigue con 18% La Unión y Cabañas con el 16%. La tasa más baja fue la de San Salvador, con el 4%.

En total, el censo del año pasado contabilizó en el país 477,435 personas que no sabían leer ni escribir: 297,867 eran mujeres y 179,568 eran hombres.

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define el analfabetismo como la incapacidad de una persona para leer y escribir un enunciado sencillo de la vida cotidiana.

El oficialismo cuestionará las cifras (como cuestiona las denuncias por violaciones a DDHH), e intentará seguir culpando a los gobiernos anteriores de sus propios fracasos y mentiras. La realidad es que están construyendo la sociedad que el neofascismo necesita: poco educada y, por la misma razón, fácilmente manipulable, además de explotable, debido a la alta demanda de empleo y la escasísima creación del mismo.

La sociedad que crean es también una sociedad del miedo, donde cualquiera, por cualquier causa, pueda caer en las redes del terrorismo de Estado, expresado en cárceles donde la gente desaparece sin rastro, o muere súbitamente, a veces sin haber siquiera conocido sus acusaciones; cárceles a disposición de los esbirros del gobierno y de jueces sin rostro, que actúan al servicio de la fiscalía, extensión de Casa Presidencial.

En eso sí, El Salvador es el primero. El país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, superando a otros países como Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de presos en términos absolutos.

Las tasas de encarcelamiento se calculan como el número de personas en prisión por cada 100,000 habitantes, lo que las convierte en una medida más útil para comparar países que el número total de presos. En este sentido, El Salvador tiene la tasa más alta del mundo, con alrededor de 1,659 presos por cada 100,000 habitantes a febrero de 2025, según Statista. Desde entonces, por supuesto, la cifra, lejos de disminuir ha seguido aumentando.

Deportaciones

Otras cifras que plantean potenciales conflictos sociales, que el gobierno de El Salvador ha demostrado con creces no estar interesado en atender, es el del retorno forzado de migrantes salvadoreños expulsados por la administración Trump.

En 2024, El Salvador lideró el crecimiento de deportaciones al Triángulo Norte de Centroamérica, con un aumento del 35.8%, según datos de la OIM. Ese año, solo entre enero y agosto, más de 102 mil migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron deportados desde Estados Unidos y México. De estos 13 mil 144 fueron niños, niñas y adolescentes.

El Salvador también encabezó los porcentajes de repatriaciones de mujeres con un 68.3% de incremento, de igual manera en el caso de niñez y adolescencia con un 72.9% de más casos. Guatemala y Honduras registraron disminuciones de repatriaciones de menores de 18 años.

Entre enero y septiembre de 2025, El Salvador recibió 132 vuelos de deportados desde Estados Unidos, según datos recabados por organizaciones que monitorean estos viajes. Con esta cifra, el país ya había recibido más vuelos de retorno hasta agosto, que los recibidos en todo 2024, cuando llegaron 119 vuelos de deportación.

Según las estimaciones de las organizaciones, la mayoría de las personas retornadas son hombres, muchos con más de 20 años de residencia en EUA, que regresan sin arraigo ni documentación para reintegrarse al país. Los datos fueron presentados durante el foro regional “En la encrucijada: migración, retorno y futuros regionales”, celebrado el 16 y 17 de octubre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global

Foto de portada: diariocolatino.com/