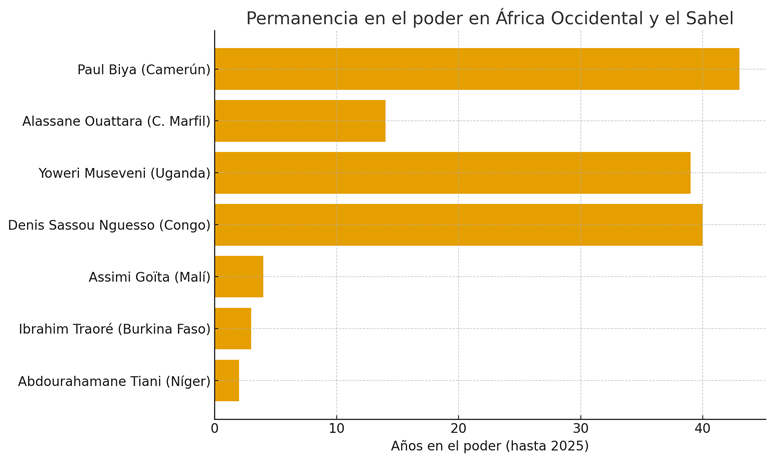

En ambos países, el voto popular funciona como una formalidad que legitima un orden político sostenido por la inercia del neocolonialismo y por los intereses de las potencias que lo alimentan. En Camerún, el presidente Paul Biya puede ser reelecto, a la hora de esta publicación aún no se conocen los resultados en las elecciones del el 12 de octubre de 2025, y así puede consolidar un nuevo mandato que extenderá su dominio a más de cuatro décadas. En Costa de Marfil, Alassane Ouattara prepara el terreno para presentarse nuevamente en 2025, mientras las voces opositoras denuncian la manipulación constitucional y la exclusión política.

Ambos procesos, separados por miles de kilómetros pero conectados por la misma lógica de poder, ilustran la manera en que las élites poscoloniales han perfeccionado la autocracia bajo formas democráticas. La alternancia ha sido sustituida por la perpetuación del liderazgo, la participación popular se diluye entre la apatía y el miedo, y la legitimidad se compra con estabilidad macroeconómica y con los informes favorables del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En Camerún, la reelección de Biya se desarrolló en un clima de resignación social. Desde 1982, su figura encarna la continuidad de un régimen que combina represión política, control mediático y un aparato militar omnipresente. El proceso electoral estuvo marcado por la exclusión del principal opositor, Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada sin explicaciones claras, y por la censura de los medios independientes. A pesar de la creciente pobreza y del desempleo juvenil, Biya ha mantenido una alianza estable con las élites económicas y con Francia, que conserva una fuerte presencia diplomática, militar y empresarial en el país. Camerún sigue siendo un enclave estratégico para París, tanto por su ubicación en el Golfo de Guinea como por la presencia de recursos naturales que alimentan la industria europea. El FMI y el Banco Mundial completan esta ecuación de control, otorgando préstamos condicionados que refuerzan la dependencia del Estado camerunés y sostienen la narrativa de estabilidad y crecimiento que Occidente prefiere escuchar.

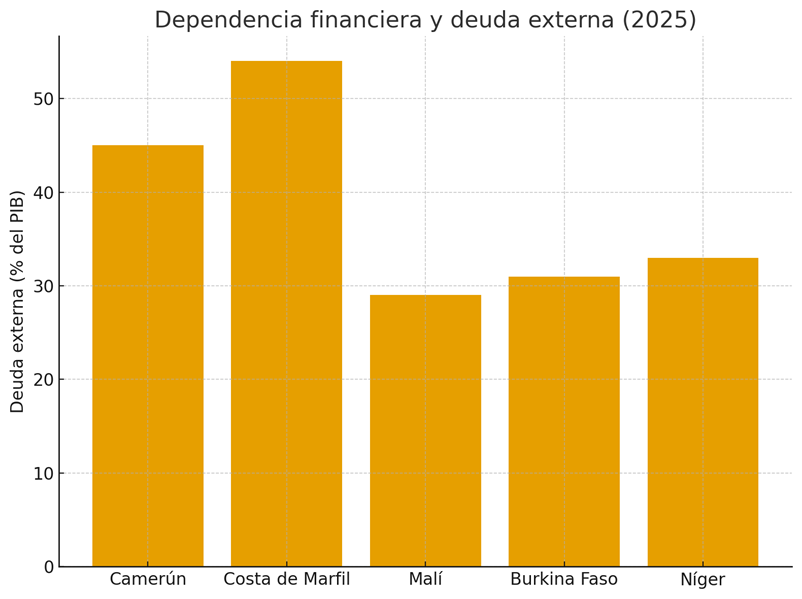

Costa de Marfil, por su parte, ha sido presentada en los informes financieros internacionales como una historia de éxito africano. Con un crecimiento del PIB cercano al 6,5 % y un bajo nivel de inflación, el gobierno de Ouattara se muestra como ejemplo de disciplina fiscal y de apertura a la inversión extranjera. Sin embargo, detrás de los elogios tecnocráticos se esconde un modelo económico profundamente desigual. En el primer semestre de 2025, el país destinó casi mil quinientos millones de dólares al servicio de la deuda, cifra que representa más del diez por ciento de los recursos públicos movilizados y casi una cuarta parte de los ingresos fiscales. Gran parte de ese endeudamiento es externo y reproduce el círculo de dependencia que subordina las políticas sociales al cumplimiento de los compromisos financieros.

El respaldo del FMI, que recientemente aprobó un desembolso de más de ochocientos millones de dólares, consolida al gobierno de Ouattara como un socio confiable de las instituciones de Bretton Woods. A cambio, Abiyán ha adoptado las directrices del ajuste estructural: privatización de servicios, liberalización de mercados, reducción del gasto público y priorización del pago de deuda. Los indicadores macroeconómicos pueden ser positivos, pero el costo social es alto. La desigualdad se amplía, los jóvenes enfrentan desempleo masivo y la represión contra sindicatos y organizaciones estudiantiles se ha intensificado. En este contexto, el régimen se legitima no por la voluntad popular, sino por su docilidad ante los acreedores y por su capacidad para garantizar la continuidad de las ganancias extranjeras.

Tanto en Camerún como en Costa de Marfil, los gobiernos han aprendido a gestionar la disidencia con métodos distintos pero complementarios. Biya recurre al control militar y a la represión directa, amparado en la amenaza constante del conflicto en las regiones anglófonas y del terrorismo en el norte. Ouattara, en cambio, practica una administración más sofisticada de la oposición: no la destruye, la neutraliza mediante la exclusión jurídica, el control de los medios y el silenciamiento preventivo. En ambos casos, el resultado es el mismo: la política se vacía de contenido y el pueblo es relegado a un papel testimonial.

El neocolonialismo del siglo XXI ya no requiere administradores coloniales ni ejércitos extranjeros en cada capital. Se sostiene a través de mecanismos más sutiles: la deuda externa, las corporaciones multinacionales que controlan las exportaciones estratégicas, los acuerdos bilaterales que aseguran concesiones y la narrativa de “gobernanza” promovida por las potencias y los organismos multilaterales. El caso del cacao es paradigmático: tanto en Camerún como en Costa de Marfil —que juntos representan más del 60 % de la producción mundial—, las empresas francesas y europeas fijan precios, controlan la logística y concentran las ganancias, mientras los campesinos continúan en la pobreza. El mismo principio se repite en la minería, en la energía y en las telecomunicaciones.

Aun con sus diferencias internas, ambos países responden al mismo patrón estructural. En Camerún, el discurso de la seguridad nacional sirve para justificar el autoritarismo y para mantener la ayuda militar extranjera, principalmente francesa y estadounidense. En Costa de Marfil, la narrativa del crecimiento y la modernización es el argumento con que se perpetúa la desigualdad. Pero detrás de ambos se encuentra la misma ecuación: la estabilidad política se ofrece como mercancía a cambio de la subordinación económica.

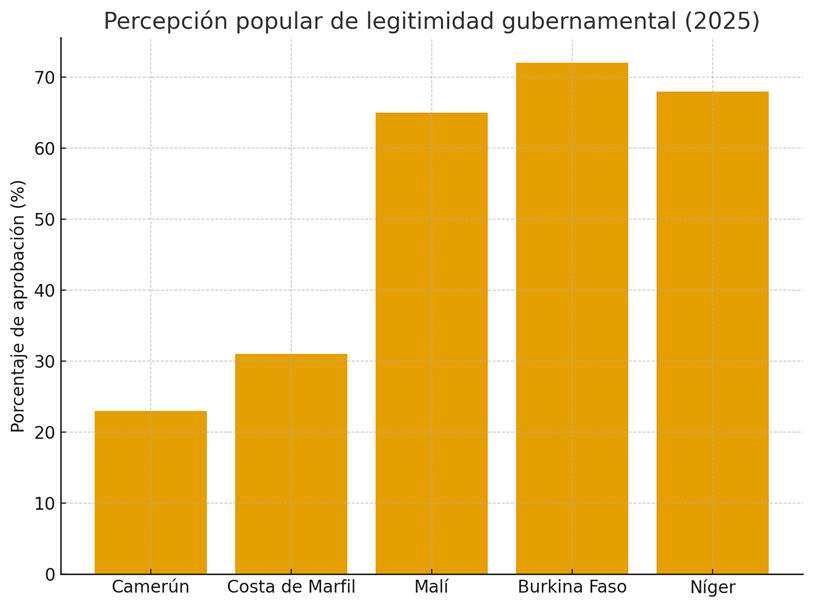

Frente a este panorama, el contraste con el Sahel resulta inevitable. Allí, las rupturas políticas recientes en Malí, Burkina Faso y Níger han dado lugar a proyectos soberanistas que buscan emanciparse de la tutela occidental. Los nuevos gobiernos, encabezados por figuras como Assimi Goïta e Ibrahim Traoré, han denunciado abiertamente el sistema neocolonial del franco CFA, la presencia de tropas extranjeras y la dependencia de los préstamos internacionales. Aunque enfrentan sus propias contradicciones internas, esos procesos representan una fractura histórica: han convertido la reivindicación de soberanía en eje político, económico y cultural.

Esa tendencia ha sido combatida por Occidente mediante nuevas estrategias de control. Las llamadas “revoluciones de color”, financiadas bajo el pretexto de promover la democracia y los derechos humanos, han intentado contener el avance del soberanismo africano. Sin embargo, su eficacia se ha reducido frente a una conciencia popular cada vez más politizada. En el Sahel, la memoria de la colonización y la lucha por la dignidad nacional han funcionado como barrera frente a los intentos de manipulación externa. En cambio, en Camerún y Costa de Marfil, donde el régimen político se disfraza de democracia liberal, la injerencia extranjera opera desde dentro: en las instituciones, en los bancos, en los medios y en los contratos.

El futuro de África francófona se juega entre estas dos lógicas contrapuestas. En un extremo, las gerontocracias que sobreviven gracias al respaldo financiero internacional y al miedo de perder el favor de sus metrópolis. En el otro, los procesos populares y soberanistas que desafían el statu quo y buscan una segunda independencia. La pregunta central es si el continente logrará romper el círculo vicioso que asocia estabilidad con subordinación, o si seguirá atrapado en la ilusión de una democracia sin poder real.

Lo cierto es que la juventud africana, que hoy representa más del 60 % de la población, no encuentra en los regímenes de Biya ni de Ouattara un horizonte de futuro. Es en ese vacío donde nacen las alternativas, sean políticas, sociales o revolucionarias. La verdadera disputa, más que electoral, es civilizatoria: entre un modelo agotado que garantiza el control externo y un proyecto de emancipación continental que retoma la promesa inconclusa de las revoluciones africanas del siglo XX.

Los casos de Camerún y Costa de Marfil evidencian que el autoritarismo electoral es hoy una forma refinada de poder neocolonial: no necesita golpistas visibles, sino instituciones token, elecciones con apariencia, discursos de reforma, financiamiento internacional, y negociaciones diplomáticas que legitiman la continuidad.

Si África va a tener una transición genuina hacia la autonomía, será mediante nuevos pactos internos que visibilicen la deuda, recuperen soberanía política, reorienten la economía hacia lo comunitario y lo social, y revitalicen las fuerzas locales —juventudes, movimientos ciudadanos, saberes tradicionales— que cuestionen el contrato colonial interno.

Mientras tanto, los ojos de quienes vigilamos desde afuera no deben fijarse únicamente en las urnas, sino en los cimientos estructurales: quién controla los medios, quién define los contratos económicos, qué sucede con la deuda, cómo se distribuye el poder real, no sólo el simbólico.

*Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.