En Asia Occidental —quizás más que en cualquier otra región del mundo— la religión funciona como un sistema de cohesión social, como máquina de legitimidad moral y como un campo donde se disputa quién define lo sagrado, quién decide lo correcto, quién establece el orden del mundo. Y eso, en términos políticos, es poder.

León XIV viajó a dos países atravesados por crisis estructurales y disputas imperiales que reconfiguran a toda la región, como lo son Türkiye, un Estado bisagra entre Europa y Asia que intenta reposicionarse como potencia autónoma mientras el orden global se fractura; y Líbano, un país fragmentado y endeudado, atrapado entre la ofensiva israeló, la influencia iraní y la parálisis institucional. El Papa habló de paz, convivencia, diálogo y dignidad humana.

Más allá de los gestos protocolares —visitas a Atatürk, oraciones en la Mezquita del Sultán Ahmed, la celebración del 1.700º aniversario del Concilio de Nicea en İznik, encuentros con Bartolomé I y misas multitudinarias en Beirut—, el viaje exhibió cómo la religión sigue siendo hoy una de las instituciones políticas más duraderas y eficaces para formar legitimidad; la iglesia católica no impone por la fuerza sino por el sentido, no administra fronteras sino deseos, y, sobre todo, reordena la autoridad moral cuando las instituciones civiles no son tan fuertes.

En un Asia Occidental que acumula fracasos estatales —Gaza en ruinas, Cisjordania ocupada, Líbano en parálisis política y económica, Turquía jugando un equilibrio regional— el Papa se movió como un actor pacificador, de reconexión e integración.

El primer destino fue Ankara, donde el Papa mantuvo una reunión con el presidente Recep Tayyip Erdoğan. Oficialmente, el objetivo era fortalecer el diálogo interreligioso; pero en los hechos, se trató de un reposicionamiento en un país clave que oscila entre su alianza con la OTAN, sus ambiciones como potencia autónoma y su creciente peso como mediador regional.

Erdogan —cuyo proyecto neo-otomano busca colocarlo como árbitro regional— interpretó el viaje como un aval indirecto donde, si el líder del catolicismo visita su país en plena crisis de Asia Occidental y en medio del deterioro de las relaciones entre Occidente y el Sur Global, significa que Ankara sigue siendo un punto de referencia.

En su discurso, el Papa afirmó que “la dignidad humana no puede depender de las fronteras ni de las alianzas”, una frase que en Turquía se leyó como advertencia al creciente autoritarismo del gobierno, a las detenciones masivas y a la erosión de derechos. Cuando habló de “comunidades desplazadas que sufren sin ser escuchadas”, la prensa turca más cercana al AKP lo vinculó con el tema sirio; pero sectores opositores y analistas internacionales lo entendieron como una referencia también al silencio estatal frente a la cuestión kurda.

En sus encuentros con la Diyanet —la poderosa autoridad religiosa estatal— dejó otro mensaje: “la fe debe proteger, no vigilar”. Y con esta frase apuntó directamente al aparato ideológico gubernamental que define qué es lo moralmente aceptable y legitima políticas de control social. En paralelo, León XIV se reunió con representantes de las comunidades cristianas minoritarias, principalmente armenias y sirias.

Respecto a Líbano, es un país atravesado por la erosión del Estado, la descomposición económica y la presión militar externa. Allí, el Papa fue a actuar como moderador simbólico y, a la vez, como interlocutor de una sociedad civil y de autoridades religiosas que ocupan espacios públicos que las instituciones políticas abandonan.

Los actos públicos en Harissa, Bkerké y la Plaza de los Mártires —espacio emblemático para la memoria y la protesta— buscaron enviar mensajes de esperanza a la juventud y también pretendieron reforzar la idea de que la cohabitación interconfesional puede sostener un proyecto político en ausencia de un Estado eficaz. Aunque en el terreno las milicias, las desigualdades y las presiones extranjeras (israelíes, saudíes, iraníes) siguen modelando la vida política.

El mensaje público del Papa fue, por un lado, llamado a la paz, la reconciliación y la esperanza; por otro, una propuesta concreta de mediación silenciosa con líderes, incluso aquellos vinculados con actores armados.

En la conferencia a bordo, León XIV confirmó la intención de continuar conversaciones personales y diplomáticas, y explicó que la Santa Sede ya inició contactos con varios líderes regionales.

Y la recepción local confirmó la eficacia del mensaje con vítores en la Catedral del Espíritu Santo, abrazos entre jóvenes libaneses de distintas confesiones, discursos de líderes religiosos que llamaron a la unidad. Ese entusiasmo en sociedades atravesadas por la violencia y precariedad, es un gesto de reconocimiento simbólico importante. Aunque también en los sectores chiíes y cercanos a Hezbolá interpretaron la visita como una intromisión occidental disfrazada de pastoral, especialmente por la mención a los civiles afectados por la lógica de la “resistencia”. En todo caso, el viaje expuso públicamente la crisis moral del sistema confesional libanés.

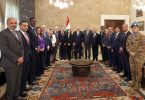

Pero respecto a la recepción política en Beirut, el Papa se reunió con el patriarca maronita Bechara al-Rai, con los líderes cristianos de diversas ramas; también con el presidente del Parlamento, Nabih Berri —referente chií y aliado de Hezbolá—, y el primer ministro interino Najib Mikati, criticado por la prolongada parálisis gubernamental. En una reunión reservada con dirigentes musulmanes suníes y chiíes, la situación en Gaza fue el tema central, con énfasis en el riesgo de desbordes en la frontera sur.

Lo cierto es que hay que ver si la visita se traduce en políticas concretas que mejoren la vida cotidiana —apertura de corredores humanitarios, apoyo sostenido a educación y salud, mecanismos de reparación y participación local— o si queda en un gesto que alimenta narrativas pero no cambia las viejas estructuras.

El viaje también tuvo implicancias prácticas. Primero, reafirmó la Santa Sede como actor de poder blando capaz de legitimar procesos de reconstrucción y reconciliación. Dado el colapso institucional en áreas como Gaza y Líbano, esa legitimidad puede ser un activo para condicionar la agenda de donantes, la arquitectura de la reconstrucción y la forma en que se integran actores locales en procesos de gobernanza. Segundo, la gira funcionó como contrapeso a las estrategias de tutela externa que Estados Unidos, la Unión Europea o potencias del Golfo intentan imponer.

Pero hay una contrapartida donde la religión puede ser también vehículo de nuevas dependencias, aunque no como el proceso colonial que pretende Israel o Estados Unidos. Cuando la Santa Sede respalda la autoridad de instituciones locales sin exigir reformas democráticas profundas, corre el riesgo de legitimar estructuras confesionales que reproducen exclusión social.

La religión es un aparato social que fabrica sentidos colectivos, disciplina, comportamientos y entrega legitimidad moral a quienes la controlan. En contextos donde el Estado es débil, esa capacidad se transforma en poder de primer orden. Los que ganan son los actores que logran articular discursos religiosos con recursos económicos y poder político, esto es, gobiernos que buscan legitimidad moral, élites que necesitan justificar órdenes sociales, partidos que requieren votos emocionalmente informados.

En este sentido, la visita del Papa trae visibilidad a víctimas y comunidades en Turquía y Líbano, pero también reinstala en la agenda internacional la pregunta de quién tiene hoy autoridad para hablar de dignidad humana en una región devastada por guerras, desplazamientos y crisis económicas.

El asedio en Gaza desató una catástrofe humanitaria sin precedentes y amplificó el hartazgo global y regional con el orden internacional vigente; además, varios gobiernos árabes, aunque lejos de constituir un bloque cohesionado, comenzaron a fijar posiciones más firmes y coordinadas en foros multilaterales.

En este escenario el Papa apostó por un tipo de diplomacia en el terreno de la legitimidad; el Vaticano intenta ocupar el espacio de la autoridad ética, y para una región que vive un colapso simultáneo de confianza en gobiernos, partidos y organismos internacionales, la presencia del Papa busca reordenar el mapa emocional del conflicto.

La religión sigue siendo una forma activa de ordenar el mundo, es un sistema político que define lo correcto y lo condenable, establece jerarquías simbólicas y genera cohesión colectiva. Las identidades religiosas modelan percepciones, estructuran lealtades, organizan emociones y, en sociedades sometidas a crisis prolongadas, muchas veces reemplazan la función que antes cumplían los Estados.

Quien controla ese campo controla subjetividades, sentidos comunes, miedos, deseos y esperanzas. Por eso las élites políticas —desde Ankara hasta Beirut— buscan constantemente apropiarse del lenguaje moral; y por eso minorías, mujeres, diversidades y pueblos desplazados como el palestino quedan expuestos cuando esa autoridad simbólica se usa para justificar desigualdades o exclusiones.

*Lourdes Hernández, miembro del equipo de PIA Global.

Foto de portada: Vatican Media