La cancelación de la reunión prevista en Budapest entre Donald Trump y Vladímir Putin no es un mero contratiempo diplomático ni una maniobra de agenda. Es, más bien, un síntoma visible de un orden internacional en crisis y una advertencia sobre la vulnerabilidad estratégica de la UE. La Casa Blanca justificó la suspensión por “falta de condiciones” para avanzar en un diálogo real con Moscú, pero lo cierto es que el movimiento encierra más cálculo político interno que diplomacia internacional.

Para los europeos, la noticia generó un sentimiento ambivalente. Por un lado, alivio: la perspectiva de una nueva reunión bilateral entre Washington y Moscú sin la participación europea ni ucraniana despertaba temores de concesiones a espaldas del continente en lo relativo al conflicto de Ucrania. Por otro, preocupación, ya que este nuevo episodio confirma que los países europeos siguen relegados al papel de espectadores en decisiones que afectan directamente a su seguridad. Sí, porque a estas alturas, ya todos sabemos que la resolución de la guerra en Ucrania no va de derechos humanos, ni tampoco de defensa de un mundo basado en reglas. Esto ya lo vimos en Gaza, y sin embargo, en este otro conflicto se sigue argumentando con los mismos mimbres. La resolución de la guerra en Ucrania tiene más que ver con la percepción de amenaza, la pérdida de centralidad del continente europeo en el mundo, y, claro, de la necesidad de no perderlo; esto es, aumentar las capacidades militares y el poder duro para ser competitivos.

En Bruselas, Berlín y Varsovia coincidían en que cualquier intento de Washington de negociar un “cese al fuego” sin garantías de retirada rusa consolidaría la agresión y socavaría, aún más si cabe, la arquitectura de seguridad europea. Pero la reacción fue desigual. Mientras los países del Este celebraron la cancelación como una victoria moral frente a Moscú, otros socios, como Francia o Italia, advirtieron del riesgo de cerrar las vías diplomáticas justo cuando el conflicto necesita salidas políticas.

La fractura dentro de la Unión Europea no es nueva. Lo que la guerra de Ucrania ha hecho es acelerar la transformación de la política de seguridad común, convirtiendo a la UE en un actor que, por primera vez, y quizás única vez, combina sanciones económicas, entrenamiento militar y financiación directa de material bélico. La creación de fondos para adquirir y enviar armamento a Kiev ha borrado líneas rojas que hace una década parecían infranqueables. En ese contexto, la presión de la OTAN para aumentar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB se ha convertido en un imperativo político más que en una recomendación. La cumbre de la Alianza celebrada este verano dejó claro que quienes no cumplan con esa meta se arriesgan a perder influencia en la toma de decisiones estratégicas. Estados Unidos ha insistido en que “la seguridad europea no puede depender indefinidamente del contribuyente norteamericano”. Pero esa afirmación esconde una paradoja que no es otra que el incremento de gasto en defensa en Europa se traduce, en buena medida, en compras de armamento estadounidense.

En otras palabras, Europa paga más, pero no necesariamente para ganar autonomía, sino tiempo. Y esa contradicción está en el corazón del debate actual. La llamada “autonomía estratégica europea” que promueven Bruselas y algunos Estados miembros requiere no solo invertir más, sino también hacerlo de forma coordinada y con una base industrial propia. Por eso, la Comisión Europea impulsa desde hace meses mecanismos compartidos de adquisición de material militar, pero también se ha sumado al programa PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), una iniciativa coordinada entre la OTAN, Estados Unidos y los aliados europeos para adquirir armas estadounidenses con destino a Ucrania en función de sus requerimientos prioritarios. Huelga, en este punto, comentar la ironía y el drama que arrastran estas iniciativas.

Con alguna reticencia en un primer momento, España, finalmente, se ha adherido a este mecanismo, reforzando su compromiso con el apoyo a Ucrania y con la política de defensa común. Quizás esta última decisión tenga que ver con las declaraciones que, en este sentido, día sí, día también proceden de la Casa Blanca ante su negativa al compromiso del 5%. Si esos comentarios son los que conoce la opinión pública, imaginen las presiones que no se ven ni se escuchan. Una de las afrentas que EEUU no toleraba de España es que no quisiera comprar estadounidense, de ahí su insistencia. Con este movimiento, el Gobierno de Sánchez puede estar haciendo un guiño a Washington. Pero quizás también este giro tenga que ver con el intento del Ejecutivo de navegar las aguas turbulentas con las que se está encontrando a la hora de cerrar consorcios militares en materia de industria de defensa en el marco europeo de los que Indra está quedando fuera (tal y como ha trascendido estos días con la firma de una nueva joint-venture entre Airbus, Leonardo y Thales para liderar el sector espacial, y este no es solo un fracaso aislado, sino uno más). La industria española está quedando fuera de lo que ya muchos llaman el “pastel ucraniano” y esto quizás, solo quizás, sea el otro factor que explique esta decisión.

Sea como fuere, los hechos de las últimas horas dibujan una metáfora de un contexto más amplio. La cancelación de la cumbre de Budapest, aplaza una solución bilateral y, probablemente, poco estable al conflicto en Ucrania, al tiempo que dilata la incertidumbre temporal al no verse un final próximo al mismo. Esto hace que la ansiedad, el miedo y la incertidumbre puedan continuar arraigando en las sociedades europeas de tal modo que ofrezcan el mejor de los escenarios para que la industria de defensa continúe incrementando su producción y ganancias, algo que, por cierto, no se molestan en ocultar públicamente. La UE no resuelve ninguno de sus entuertos ya que continua atrapada entre la dependencia militar de Estados Unidos y la amenaza de Rusia. Sin iniciativa diplomática propia, la UE está reduciendo ya su política exterior a una suma de gestos reactivos, mientras las decisiones fundamentales se toman en Washington o se bloquean en Moscú.

La salida pasa por una doble estrategia. Una en la que, por un lado, se apueste de manera decidida por esa mayor autonomía, al tiempo que se aclare el objetivo de la misma que en las actuales circunstancias me temo que no puede ir más allá de la defensa del mercado único. Ir más allá no parece un plan creíble en estos momentos. Al tiempo que esto sucede, la UE debe preparar el terreno para una negociación de paz sostenible que incluya garantías de seguridad para Kiev y un marco de coexistencia futura con la Federación Rusa. Cada día, desde hace ya años, parece más claro que la guerra no se resolverá solo con armas, y prolongarla indefinidamente bajo el paraguas del gasto militar ilimitado sería un error histórico.

España, como otros socios europeos, se enfrenta así a un dilema de fondo el de cómo mantener su compromiso atlántico sin renunciar a una política exterior propia y coherente con su tradición multilateral. La adhesión al programa PURL puede leerse como un gesto de responsabilidad o como una cesión más ante la lógica militarista que se impone en Bruselas. Lo cierto es que la política de seguridad ya no puede concebirse al margen de las políticas sociales y económicas. Es imprescindible reivindicar de forma audible una seguridad que también signifique cohesión interna, justicia social y estabilidad democrática. Está bien querer ser un actor geopolítico, pero la cuestión es si se quiere ser ese actor a cualquier precio.

*Ruth Ferrero-Turrión, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la UCM.

Artículo publicado originalmente en Público.es

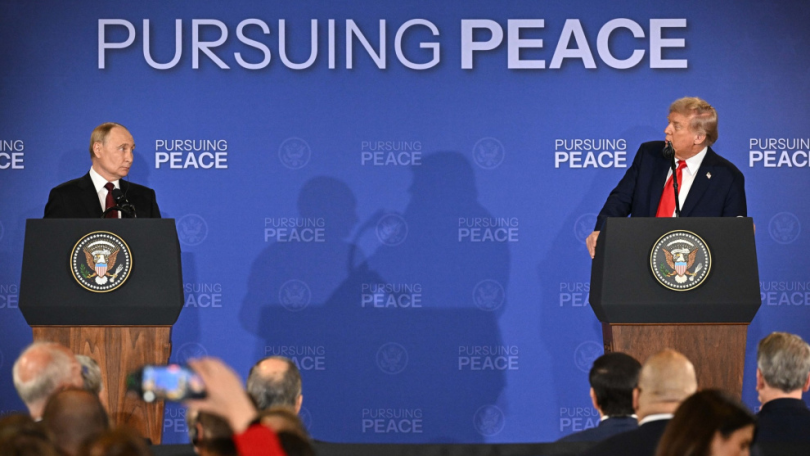

Foto de portada:El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump.Kremlin/dpa/Europa Press