En 2023, el mercado mundial de compensación de emisiones de carbono alcanzó los 2.000 millones de dólares, y las proyecciones sugieren que se multiplicará por cien para 2050. Este explosivo crecimiento proyectado, promocionado como una solución a la crisis climática, enmascara una realidad inquietante: los mercados de carbono están alimentando una nueva lucha por las tierras africanas y perpetuando la explotación de la era colonial.

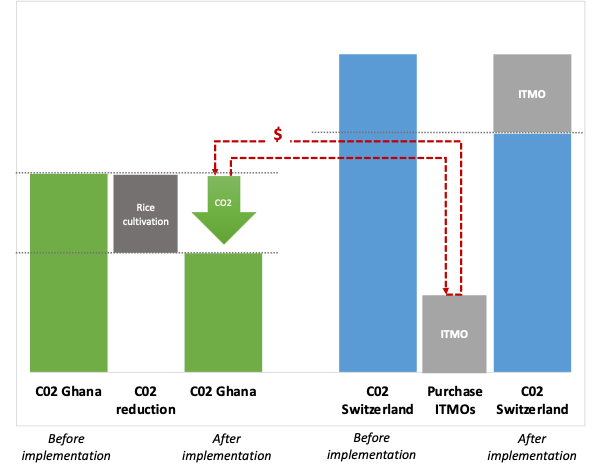

Los mercados de compensación de emisiones de carbono funcionan mediante la compra y venta de créditos de carbono. Un crédito de carbono permite a su titular emitir una tonelada métrica de dióxido de carbono o su equivalente en gases de efecto invernadero. Los mercados de carbono y las prácticas de compensación han sido ampliamente adoptados como mecanismos basados en el mercado para incentivar la transición a una economía baja en carbono. Estos mercados ofrecen incentivos económicos para que las entidades reduzcan las emisiones o inviertan en proyectos de compensación, lo que permite a las empresas que pueden reducir las emisiones de manera rentable vender sus créditos no utilizados a aquellas que enfrentan costos de reducción más altos.

Sin embargo, bajo la apariencia de sostenibilidad y desarrollo, estos mecanismos, particularmente en África, están revelando una compleja red de injusticias, desequilibrios de poder y conflictos por los derechos sobre la tierra. Las mismas soluciones que se proponen salvaguardar nuestro planeta están, en realidad, perpetuando apropiaciones de tierras de la era colonial, desposeyendo a las comunidades locales y afianzando agendas neoliberales que favorecen los intereses extranjeros por sobre las necesidades del Sur Global.

La estructura actual de los mercados de carbono y los proyectos de compensación implica el cercamiento de grandes extensiones de tierra, incluidos bosques primarios y ecosistemas, lo que en la práctica continúa un legado de expropiación de tierras. Este despojo de tierras y medios de vida ancestrales no sólo prioriza los sumideros de carbono y las zonas de conservación por sobre la agricultura de subsistencia, el pastoreo y las prácticas culturales de las comunidades locales, en particular los pueblos indígenas, sino que también altera su modo de vida. El marco neoliberal en el que se promueven estos planes de compensación permite a las corporaciones del Norte Global externalizar sus responsabilidades ambientales y, en la práctica, maquillar de verde sus prácticas insostenibles mediante la compra de compensaciones.

Cada vez es más evidente que la búsqueda de soluciones climáticas basadas en el mercado, además de abordar las preocupaciones acuciantes del cambio climático, propaga inadvertidamente la injusticia social y las violaciones de los derechos humanos que merecen una reparación urgente.

Los mercados de carbono y su papel en la mitigación del cambio climático

Ante el apremiante desafío de limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C, como lo destacó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los mercados de carbono han surgido como una estrategia clave en la lucha global contra el cambio climático. El concepto, introducido por el Protocolo de Kyoto en 2005, marcó el nacimiento del carbono como un bien comercializable, marcando el comienzo de una nueva era de financiarización de las emisiones.

Los mercados de carbono ofrecen una vía para que las industrias que enfrentan desafíos para reducir su huella de carbono, como los sectores difíciles de reducir, contribuyan a la reducción de emisiones e impulsen inversiones ecológicas. Proporcionan un mecanismo para que estos sectores, que no pueden reducir sus emisiones de manera fácil o rápida, sigan participando en los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Esta flexibilidad permite una transición más inclusiva hacia una economía baja en carbono, en la que todos los actores puedan participar.

Las soluciones basadas en la naturaleza, en particular la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+), desempeñan un papel importante en el ámbito de las compensaciones de carbono. Con el crecimiento exponencial del mercado, los inversores se sienten cada vez más atraídos por sectores como la silvicultura de plantación, especialmente en África y otras regiones en desarrollo ricas en recursos forestales.

El mercado del carbono ofrece indudables beneficios, como el fomento de inversiones en tecnologías verdes y proyectos de conservación, la creación de incentivos económicos para la reducción de emisiones y la posibilidad de acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, la priorización de los mecanismos de mercado y la base neoliberal en la que se basa socavan la acción colectiva y la toma de decisiones democrática, perpetúan las desigualdades globales y sirven de pretexto para la expansión económica, que eclipsa el progreso ambiental genuino.

Al reducir el valor de los ecosistemas a su capacidad de almacenamiento de carbono, este enfoque permite la privatización de los bienes comunes y aumenta el control corporativo sobre los recursos forestales, ignorando el valor intrínseco de los ecosistemas y sus funciones ecológicas más amplias. Mediante la implementación de este mecanismo basado en el mercado, las naciones ricas y las corporaciones pueden eludir eficazmente sus responsabilidades de reducción de emisiones simplemente invirtiendo en proyectos de compensación, mientras que los países en desarrollo soportan el peso de los impactos del cambio climático y se ven obligados a adaptarse a un entorno cambiante. Esta dinámica perpetúa la extracción histórica de recursos y mano de obra del Sur Global, alimentando los patrones de consumo y las agendas de desarrollo del Norte Global.

Los mercados de carbono también permiten el lavado de imagen, en el que los contaminadores hacen declaraciones falsas sobre la reducción de emisiones que han logrado. Las naciones ricas y las corporaciones del Norte Global están externalizando sus responsabilidades de reducción de emisiones al Sur Global a través de proyectos de compensación. A menudo es cuestionable si estos proyectos aportan un valor añadido a la reducción de emisiones, y los beneficios prometidos a las comunidades locales a menudo no se materializan.

Los proyectos de compensación de emisiones de carbono perpetúan la dinámica de poder neocolonial al reforzar las relaciones de dependencia. Los países en desarrollo, en su búsqueda de inversiones e ingresos, pueden llegar a depender de proyectos de compensación de emisiones de carbono financiados por entidades del Norte Global. Esta dependencia puede limitar su capacidad de acción para negociar las condiciones de los proyectos, lo que lleva a acuerdos que favorecen los intereses de los inversores extranjeros por sobre los de las comunidades locales.

El énfasis en las soluciones basadas en el mercado desvía la atención de la necesidad de realizar cambios estructurales más fundamentales en los sistemas energéticos, de transporte e industriales. En cambio, el acaparamiento de tierras, el desplazamiento de comunidades indígenas y la destrucción de ecosistemas biodiversos para dar paso a plantaciones de monocultivos optimizadas para la eliminación de carbono se han convertido en la tendencia dominante de los proyectos de compensación de carbono.

Las complejidades de los derechos sobre la tierra en África

Los derechos sobre la tierra en África están intrínsecamente ligados a una narrativa histórica compleja de explotación colonial, desposesión y luchas constantes por la justicia y el reconocimiento. El legado de las apropiaciones de tierras coloniales, en las que las comunidades indígenas fueron expulsadas por la fuerza de sus tierras ancestrales, sigue proyectando una sombra sobre los sistemas actuales de tenencia de la tierra.

El sistema consuetudinario de tenencia de la tierra, que prevalece en muchas sociedades africanas, se basa en normas no escritas y prácticas culturales que reconocen los derechos colectivos de las comunidades. Este sistema está profundamente entrelazado con la identidad cultural y las formas de vida tradicionales. Sin embargo, el sistema consuetudinario de tenencia de la tierra a menudo entra en conflicto con los regímenes legales o formales de tenencia de la tierra impuestos durante la era colonial y perpetuados en el período posterior a la independencia.

La interacción entre los regímenes de tenencia de la tierra consuetudinarios y estatutarios ha generado tensiones e inseguridad para las comunidades locales. Los sistemas consuetudinarios brindan un sentido de propiedad comunitaria y conexión con la tierra, pero a menudo no están reconocidos ni protegidos formalmente por las leyes y políticas nacionales. Los sistemas estatutarios, por otra parte, suelen basarse en la propiedad individual de la tierra y la privatización, lo que a menudo margina las prácticas tradicionales de uso de la tierra y excluye a las comunidades de los procesos de toma de decisiones.

Muchos países africanos heredaron de su pasado colonial patrones desiguales de distribución de la tierra y una historia de desposesión, lo que perpetuó las desigualdades sociales y económicas. Esto ha alimentado los actuales movimientos de reforma agraria y las demandas de reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la tierra, así como la redistribución de la tierra para abordar las injusticias históricas.

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la agricultura africana, pero se enfrentan a una discriminación significativa en materia de derechos sobre la tierra. Las leyes consuetudinarias suelen restringir los derechos de propiedad de la tierra y de herencia de las mujeres. Según la ONU, las mujeres poseen menos del 20% de las tierras del mundo, y la disparidad es especialmente grave en África. Las iniciativas para abordar este problema, como la constitución de Kenia de 2010 que reconoce la igualdad de derechos de las mujeres sobre la tierra, han enfrentado dificultades en su aplicación.

Los derechos sobre la tierra en África se complican aún más por las disputas por los recursos naturales, en particular en regiones ricas en minerales, petróleo o ecosistemas valiosos. La extracción de recursos naturales ha provocado a menudo el desplazamiento de comunidades locales, la degradación ambiental y conflictos por la propiedad de la tierra. La entrada de inversores extranjeros y el establecimiento de zonas de conservación o de compensaciones de carbono exacerban estas tensiones, marginando y excluyendo a las comunidades locales de las decisiones sobre sus propias tierras.

Los mercados de carbono y las nuevas disputas por los derechos territoriales

La aparición de los mercados de carbono ha desencadenado una nueva ola de disputas por los derechos sobre la tierra en África, lo que ha exacerbado los ya complejos problemas en torno a la propiedad y el uso de la tierra. La creciente demanda de compensaciones de carbono ha provocado violentos acaparamientos de tierras, que con frecuencia vulneran los derechos de las comunidades locales e indígenas. Han surgido varios casos de violaciones de los derechos de las comunidades, y se han llevado a cabo proyectos sin la consulta o el consentimiento adecuados de quienes sufren las consecuencias.

La imposición de proyectos de conservación o de energía renovable sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales, como se describe en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, está provocando la destrucción de ecosistemas biodiversos, la alteración de los ciclos del agua y la pérdida de hábitat para especies en peligro de extinción. En la República Democrática del Congo, familias fueron expulsadas de tierras que habían poseído y cultivado durante generaciones para dar paso a un proyecto de compensación de carbono para el gigante petrolero Total Energies.

Esta situación, conocida como la “nueva lucha por África”, refleja las apropiaciones de tierras de la era colonial, que perpetúan un ciclo de desposesión y marginación. Igual de preocupante es el aumento de los acuerdos de compensación de carbono entre las naciones africanas y los inversores de Oriente Medio, los “acuerdos de carbono Dubai-África” , que plantean preguntas apremiantes sobre la distribución equitativa de los beneficios y el potencial de lavado de imagen.

Los proyectos centrados en la reforestación, la forestación y la conservación exigen grandes extensiones de tierra, lo que intensifica la competencia y enfrenta a las comunidades locales con los inversores. Los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen una pequeña población mundial pero salvaguardan una proporción significativa de la biodiversidad mundial, a menudo se ignoran, lo que conduce a disputas por la tierra, arrestos y confiscación de propiedades.

Las implicaciones de los acuerdos sobre el mercado del carbono, que pueden durar décadas, son profundas y de largo alcance. Muchas de estas transacciones se han producido sin que los gobiernos de muchas regiones africanas lo supieran. Han surgido casos de “vaqueros del carbono” que emplean la violencia y el engaño para expulsar a los pueblos indígenas de sus territorios. La enorme extensión de tierra y mano de obra dedicada a las iniciativas de plantación de árboles a menudo ha dado lugar a escasez de alimentos y a una distribución desigual de los beneficios.

Los proyectos REDD+ destinados a reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal han tenido resultados dispares. Si bien atraen fondos para la conservación y la infraestructura de los bosques, también han limitado los medios de vida de las comunidades indígenas y, en ciertos casos, han dado lugar a desalojos forzosos y acoso. Las operaciones de Green Resources, financiadas por los países nórdicos, encapsulan las tendencias preocupantes dentro de los proyectos del mercado de carbono. En Uganda, las iniciativas de Green Resources han afectado directamente a más de 8.000 personas, incluidos casos de desalojos forzosos y acceso restringido a recursos esenciales. Con un contrato de arrendamiento a largo plazo para vender créditos de carbono, la empresa ha empeorado la inseguridad alimentaria, ha causado la pérdida de acceso a la tierra y ha contribuido a la degradación ambiental mediante el uso de agroquímicos.

La búsqueda de objetivos corporativos de “neutralidad climática” ha impulsado la demanda de compensaciones de carbono basadas en los bosques, y empresas del Norte Global como KLM y Philips se han involucrado en proyectos de impacto cuestionable. El Proyecto de Restauración Forestal de Kikonda en Uganda, en el que participa KLM, enfrentó acusaciones de violación de los derechos de uso de la tierra, como se documenta en el informe de 2016 de Gold Standard. El enfoque jurisdiccional para la concesión de créditos de carbono, introducido a través del Artículo 6 del Acuerdo de París, ha introducido más complejidades.

Este enfoque ha provocado disputas entre los grupos indígenas y los gobiernos sobre la propiedad del carbono, como se ha visto en Indonesia, Kenia y la República Democrática del Congo. Un ejemplo de ello es el desalojo por parte del gobierno keniano de la comunidad ogiek del bosque Mau, supuestamente en nombre de la acción climática y la protección de los bosques. Las comunidades indígenas han recurrido a acciones legales para impugnar las afirmaciones de su gobierno sobre la propiedad estatal del carbono.

Navegando entre las tensiones: Hacia soluciones equitativas

Los mercados de carbono han surgido como un mecanismo fundamental en el esfuerzo global por combatir el cambio climático, ofreciendo incentivos para la reducción de emisiones y oportunidades económicas. Sin embargo, esta agenda ambiental neoliberal revela y exacerba las desigualdades históricas y actuales, perpetuando una forma de neocolonialismo que traslada la carga de mitigar el cambio climático a las regiones menos desarrolladas.

Los mercados de carbono permiten diversas formas de colonialismo (el colonialismo verde, el del carbono y el neocolonialismo), que contribuyen a las injusticias ambientales y a los desequilibrios de poder entre el Norte y el Sur global. El colonialismo verde se apropia de las narrativas ambientales para perpetuar los desequilibrios de poder, la desposesión y las injusticias ambientales. El colonialismo del carbono permite a las naciones ricas y a las corporaciones externalizar sus responsabilidades de reducción de emisiones mediante la compra de créditos de carbono a los países en desarrollo. El neocolonialismo se refuerza a medida que el Norte global mantiene el dominio económico y ambiental a través de estos mecanismos de mercado.

Para construir un futuro más justo y sostenible, es necesario abordar las desigualdades estructurales y las bases neoliberales que perpetúan las desigualdades globales en materia de carbono, priorizando la acción colectiva y la gobernanza democrática. Es necesario fortalecer los marcos regulatorios que protegen los derechos comunitarios sobre la tierra e incorporan sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra. Las comunidades locales y el conocimiento indígena deben estar en el centro de los procesos de toma de decisiones sobre el uso de la tierra. Es necesario garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales para cualquier iniciativa que afecte a sus tierras y recursos. Es necesario promover el desarrollo sostenible en línea con las necesidades y prioridades locales y brindar acceso a apoyo legal y desarrollo de capacidades para las comunidades afectadas.

El desafío que tenemos por delante es importante, pero también lo es la oportunidad de redefinir nuestra relación con la tierra, con los demás y con el planeta que compartimos. El camino a seguir exige un replanteamiento fundamental de nuestro enfoque de mitigación del cambio climático. Debemos ir más allá de las soluciones basadas en el mercado que corren el riesgo de perpetuar la injusticia y adoptar estrategias que se centren en la equidad social, la integridad ecológica y los derechos de las comunidades locales. Los investigadores, los responsables de las políticas y los ciudadanos del mundo tienen la responsabilidad colectiva de garantizar que nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático no se hagan a costa de los más vulnerables.

*Thelma Arko es actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de Utrecht, donde apoya los esfuerzos para democratizar el discurso en torno a las transiciones justas en África.

Artículo publicado originalmente en ROAPE