Desde sus primeros días en el cargo, Joe Biden y sus asesores de seguridad nacional parecían decididos a revivir el desvanecido liderazgo mundial de Estados Unidos mediante la estrategia que mejor conocían: desafiar a las “potencias revisionistas” Rusia y China con una agresividad al estilo de la Guerra Fría. En lo que respecta a Pekín, el presidente combinó las iniciativas políticas de sus predecesores, siguiendo el “pivote estratégico” de Barack Obama de Oriente Medio a Asia, mientras continuaba la guerra comercial de Donald Trump con China. En el proceso, Biden revivió el tipo de política exterior bipartidista que no se veía en Washington desde el colapso de la Unión Soviética en 1991.

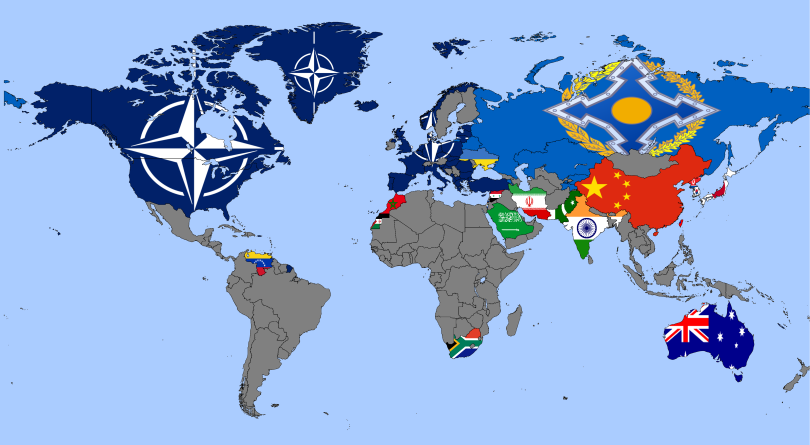

Escribiendo en la revista Foreign Affairs de diciembre de 2021, un grupo de historiadores diplomáticos famosamente discutidores estuvieron de acuerdo en una cosa: “Hoy, China y Estados Unidos están encerrados en lo que sólo puede llamarse una nueva guerra fría.” Apenas unas semanas más tarde, el presente imitó al pasado de una manera que iba mucho más allá incluso de esa evaluación pesimista, cuando Rusia comenzó a concentrar 190.000 soldados en la frontera de Ucrania. Pronto, el presidente ruso Vladimir Putin se uniría a Xi Jinping de China en Pekín, donde exigirían que Occidente “abandone los enfoques ideologizados de la Guerra Fría”, reduciendo tanto la expansión de la OTAN en Europa del Este como los pactos de seguridad similares en el Pacífico.

Cuando se avecinaba la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, el New York Times informó de que Putin estaba intentando “revisar el resultado de la Guerra Fría original, aunque sea a costa de profundizar en una nueva”. Y días después, cuando los tanques rusos comenzaron a entrar en Ucrania, el New York Times publicó un editorial titulado “El Sr. Putin lanza una secuela de la Guerra Fría”. El Wall Street Journal secundó esa opinión, concluyendo que los recientes “acontecimientos reflejan una nueva guerra fría que Xi Jinping y Vladimir Putin han iniciado contra Occidente”.

En lugar de limitarse a aceptar ese consenso de la corriente dominante, no podría ser más importante en este momento explorar esa analogía de la Guerra Fría y obtener una comprensión más completa de cómo ese trágico pasado resuena (y no resuena) con nuestro asediado presente.

La geopolítica de las guerras frías

En efecto, hay una serie de paralelismos entre nuestras Guerras Frías, antiguas y nuevas. Hace unos 70 años, en enero de 1950, Mao Zedong, jefe de una República Popular China asolada por largos años de guerra y revolución, se reunió con el líder soviético José Stalin en Moscú como suplicante. Buscaba un tratado de alianza y amistad que proporcionara la tan necesaria ayuda a su incipiente Estado comunista.

En pocos meses, Stalin aprovechó esta nueva alianza para persuadir a Mao de que enviara tropas a la vorágine de la guerra de Corea, donde China pronto empezó a perder dinero y mano de obra. Hasta su muerte en 1953, Stalin mantuvo al ejército estadounidense empantanado en Corea, mientras buscaba “una ventaja en el equilibrio de poder global”. Con Washington centrado en la guerra en Asia, Stalin consolidó su control sobre siete “estados satélites” en Europa del Este, pero a un precio. En esos años, una recién creada OTAN se transformaría en una auténtica alianza militar, ya que 16 naciones enviaron tropas a Corea.

El pasado mes de febrero, en una inversión de los papeles de la Guerra Fría, Putin llegó a esa cumbre de Pekín como un suplicante, buscando desesperadamente el apoyo diplomático del presidente chino Xi Jinping para su táctica ucraniana. Proclamando sus relaciones “superiores a las alianzas políticas y militares de la época de la Guerra Fría”, los dos líderes afirmaron que su entente no tenía “límites… ni áreas ‘prohibidas’ de cooperación”.

Poco después, el presidente ruso invadiría Ucrania, al tiempo que ponía ominosamente sus fuerzas nucleares en alerta máxima, una advertencia a Occidente para que no se inmiscuyera en su guerra. En un claro paralelismo con la antigua Guerra Fría, las armas nucleares son demasiado peligrosas para que estalle un conflicto directo entre superpotencias, por lo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN optaron por una guerra de sustitución en Ucrania. Al igual que la Unión Soviética armó en su día a Vietnam del Norte con misiles tierra-aire y tanques para ensangrentar al ejército estadounidense, ahora Washington comenzó a suministrar a Kiev armamento de alta tecnología para dañar al ejército ruso.

Cuando los defensores ucranianos, armados con misiles de hombro suministrados por Estados Unidos y la OTAN, destruyeron 2.500 de sus vehículos blindados, Rusia se vio obligada a retirarse de su intento de capturar la capital ucraniana y pasar a una lucha de meses para tomar la región de habla rusa del Donbás, cerca de su propia frontera. Este esfuerzo, a su vez, ha desencadenado un duelo de artillería que se acerca rápidamente al tipo de estancamiento estratégico que no se veía desde la Guerra de Corea (un conflicto que sigue sin resolverse casi 70 años después).

Sin embargo, bajo estas similitudes superficiales entre las dos épocas hay una diferencia crucial, aunque esquiva: la geopolítica. Como explico en mi reciente libro, To Govern the Globe, se trata esencialmente de un método para la gestión del imperio. En 1904, en la cúspide del Imperio Británico, el geógrafo inglés Halford Mackinder publicó un influyente artículo en el que sostenía que Europa, Asia y África no eran, de hecho, tres continentes separados, sino una masa de tierra unitaria a la que denominó “la Tierra-Mundial”, cuyo pivote estratégico se encontraba en el “corazón” de Eurasia central. Más tarde, Mackinder resumió su pensamiento en una máxima memorable: “Quien gobierna el corazón manda en la Tierra-Mundial; quien gobierna la Tierra-Mundial manda en el mundo”.

Si se aplican los principios de Mackinder a la antigua Guerra Fría, se puede observar una geopolítica subyacente que da coherencia a un conflicto que, de otro modo, sería dispar, y que se extiende a lo largo de cuatro décadas y cinco continentes. En los 500 años transcurridos desde que la exploración europea puso por primera vez a los continentes en contacto continuo, el ascenso de todas las grandes potencias mundiales ha exigido una cosa por encima de todo: el dominio de Eurasia, que alberga ahora el 70% de la población y la productividad del mundo. Esos cinco siglos de rivalidad imperial podrían resumirse, gracias a Mackinder, en un sucinto axioma geopolítico: “El ejercicio de la hegemonía global requiere el control sobre Eurasia, y la contestación sobre ese vasto continente determina así el destino de los imperios y sus órdenes mundiales”.

Cuando la Guerra Fría terminó en 1991, Washington había traducido ese axioma en una estrategia geopolítica de tres partes para derrotar a la Unión Soviética. En primer lugar, rodeó Eurasia con bases militares y pactos de defensa mutua para contener a Pekín y Moscú tras un “telón de acero” que se extendía 8.000 kilómetros a través de esa vasta masa de tierra. En segundo lugar, Estados Unidos intervino, utilizando la fuerza convencional o las operaciones encubiertas de la CIA, cada vez que los comunistas amenazaban con expandir su poder más allá de ese “telón”, ya fuera en Corea, el Sudeste Asiático, Oriente Medio o el África subsahariana. Por último, Washington defendió agresivamente su propio hemisferio de cualquier tipo de influencia comunista, aunque fuera de cosecha propia, ya fuera en Cuba, Centroamérica o Chile.

En un barrido magistral a través de un milenio de historia de Eurasia, el académico de Oxford John Darwin descubrió que, después de la Segunda Guerra Mundial, Washington logró su “imperio colosal… a una escala sin precedentes” al convertirse en la primera potencia en controlar los puntos axiales estratégicos “en ambos extremos de Eurasia”. Inicialmente, Washington defendió el eje occidental de Eurasia mediante el pacto de defensa de la OTAN, firmado con una docena de aliados en abril de 1949, lo que hizo que la Guerra Fría, en sus inicios, fuera poco más que un conflicto regional por Europa del Este.

Sin embargo, en octubre de 1949, los comunistas sorprendieron al mundo al capturar China. Moscú forjó entonces una alianza sino-soviética que amenazó repentinamente con convertirse en la fuerza dominante en la masa terrestre euroasiática. Como respuesta, Washington se apresuró a contrarrestar este desafío geopolítico, estableciendo cuatro pactos bilaterales de defensa y creando así una cadena de bases militares de 8.000 kilómetros a lo largo del litoral del Pacífico, desde Japón y Corea del Sur hasta Australia. Al servir de frontera para la defensa de un continente (América del Norte) y de trampolín para su dominio de otro (Eurasia), el litoral del Pacífico se convertiría en el principal punto de apoyo geopolítico de Washington.

En la década de 1960, la alianza sino-soviética se derrumbó repentinamente en una amarga rivalidad, un golpe de suerte para Washington que dejó a Moscú sin un aliado importante en ningún lugar de Eurasia. Tras la ruptura con Pekín, los dirigentes soviéticos pasarían varias décadas intentando, sin éxito, salir de su aislamiento geopolítico expandiéndose por América Latina, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, el sur de África y, fatalmente, Afganistán, catalizando una sucesión de conflictos locales que provocaron la muerte de unos 20 millones de personas entre 1945 y 1990.

Un nuevo equilibrio geopolítico

Al final de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos parecía estar a horcajadas sobre el globo como un Titán de la leyenda griega, Zbigniew Brzezinski, ex asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter y devoto de la teoría geopolítica de Mackinder, advirtió que Washington debía tener cuidado para evitar tres escollos que podrían erosionar su poder global. Debía, advirtió, preservar su “percha estratégica en la periferia occidental” de Eurasia a través de la OTAN; debía impedir “la expulsión de Estados Unidos de sus bases en alta mar” a lo largo del litoral del Pacífico; y debía bloquear el surgimiento de “una entidad única asertiva” en el “espacio intermedio” de esa vasta masa terrestre.

Ahora, tras tres décadas, y en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, los países de la OTAN han trabajado con sorprendente unanimidad para imponer sanciones a Moscú, enviar armamento avanzado a Kiev, e incluso incorporar a Suecia y Finlandia, antes neutrales, como posibles miembros. De este modo, Washington parece haber forjado una solidaridad transatlántica que no se veía desde la Guerra Fría y ha preservado, al menos por ahora, la “percha estratégica” de Washington en la periferia occidental de Eurasia.

Con su declaración sorprendentemente contundente del mes pasado de que Estados Unidos “se involucraría militarmente para defender a Taiwán” (un motor clave de la economía mundial gracias a su producción masiva de sofisticados chips informáticos) y su advertencia de que un posible ataque chino en ese país sería “similar a lo que ocurrió en Ucrania”, el presidente Biden ha estado tratando de afirmar una presencia militar estadounidense cada vez más fuerte en el Pacífico. Sin embargo, China también se ha estado moviendo en esa región, militar, política y diplomáticamente, ganando potencialmente islas que antes eran un coto privado estadounidense.

Independientemente de lo que haya hecho Washington para reforzar su “percha estratégica” en Europa, reuniendo a la OTAN y a sus aliados también en el Pacífico, es evidente que no ha cumplido el tercer criterio crítico de Brzezinski para la conservación de su poder global. De hecho, el ascenso de China como “entidad única asertiva” en el “espacio intermedio” fundamental de Eurasia podría suponer un golpe geopolítico fatal para las ambiciones globales de Washington, el equivalente al impacto que tuvo la división chino-soviética en Moscú durante la antigua Guerra Fría.

Cuando sus reservas de divisas alcanzaron la extraordinaria cifra de 4 billones de dólares en 2014, Pekín anunció una Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de un billón de dólares destinada a construir un bloque económico que abarque toda la isla mundial tricontinental de Mackinder. Para superar las enormes distancias de Eurasia, China comenzó rápidamente a construir una red de acero de ferrocarriles, carreteras y gasoductos que, cuando se integraran con las redes de Rusia, llegarían a todo el continente. En tan solo cinco años, un estudio del Banco Mundial concluyó que los proyectos de transporte de la BRI estaban impulsando el comercio entre 70 naciones hasta en un 9,7% y sacando a 32 millones de personas de la pobreza. Para 2027, se espera que Pekín destine 1,3 billones de dólares a este proyecto, lo que lo convertiría en la mayor inversión de la historia, más de 10 veces la ayuda exterior que Washington destinó a su famoso Plan Marshall que reconstruyó una Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial.

Para reforzar su influencia regional y debilitar el control de Estados Unidos sobre el litoral del Pacífico, China también ha utilizado la BRI para cortejar a sus aliados en la región de Asia-Pacífico. En 2020, de hecho, formó una Asociación Económica Integral Regional, el mayor pacto comercial del mundo con 15 naciones de Asia-Pacífico que representan el 30% del comercio mundial.

Siguiendo el ejemplo de Stalin, el presidente Xi tiene mucho que ganar con la irrupción de Vladimir Putin en Ucrania. A corto plazo, la concentración de Washington en Europa frena cualquier “pivote” estratégico serio hacia el Pacífico, lo que permite a Pekín consolidar aún más su floreciente dominio comercial allí. Al aliarse con Rusia y satisfacer así sus propias necesidades alimentarias y energéticas, al tiempo que mantiene sus vínculos con Europa mediante la neutralidad formal en la guerra de Ucrania, Pekín podría salir, como Moscú tras la guerra de Vietnam, con su influencia global notablemente reforzada y la posición geopolítica de Estados Unidos significativamente debilitada.

Los límites de la analogía histórica

Por muy fuertes que sean las continuidades geopolíticas entre las dos épocas, la historia también teje madejas de discontinuidad, haciendo que el pasado sea, en el mejor de los casos, una guía imperfecta para el presente. Durante los 30 años posteriores al final de la Guerra Fría, una implacable globalización económica ha incorporado a China como taller industrial del mundo y a Rusia como proveedor clave de energía, minerales y granos a la economía mundial.

Como resultado, a pesar de las recientes sanciones, la “contención” geopolítica del tipo que una vez se utilizó contra la débil economía dirigida de la antigua Unión Soviética ya no es factible. Con la guerra causando ya lo que el Banco Mundial denomina una “enorme crisis humanitaria”, aumentan las presiones para encontrar alguna forma de reintegrar a Rusia en una economía mundial que está sufriendo mucho el ostracismo de un país que ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales de trigo y fertilizantes, el segundo en la producción de gas y el tercero en la producción de petróleo.

Al bloquear los puertos ucranianos del Mar Negro y avanzar hacia el principal, el de Odesa, Putin ha interrumpido las exportaciones de grano tanto de Rusia como de Ucrania, que juntas proporcionan casi un tercio del trigo y la cebada del mundo y, por tanto, son fundamentales para alimentar a Oriente Medio, así como a gran parte de África. Con el espectro de la hambruna masiva que se cierne sobre unos 270 millones de personas y, como advirtió recientemente la ONU, la inestabilidad política que crece en esas regiones volátiles, Occidente tendrá que llegar, tarde o temprano, a algún tipo de entendimiento con Rusia.

Del mismo modo, el creciente embargo europeo a las exportaciones de gas natural y petróleo de Rusia está resultando profundamente perturbador para los mercados energéticos mundiales, avivando la inflación en Estados Unidos y disparando los precios de los combustibles en el continente. Putin ya ha conseguido desplazar gran parte de las exportaciones de petróleo y gas de su país desde Europa a China e India. Dentro de unos meses, es probable que el embargo de la Unión Europea se estrelle contra un muro cuando Alemania descubra que el cierre prematuro de sus centrales nucleares ha creado una dependencia irresoluble de las importaciones de gas natural ruso.

A medida que el conflicto en Ucrania se convierte en un prolongado estancamiento militar, hay indicios de que ambas partes están llegando a su límite bélico y pueden verse obligadas a buscar una solución diplomática. Incluso si el flujo de armas pesadas de Occidente continúa, el maltrecho ejército ucraniano puede, en el mejor de los casos, hacer retroceder a Rusia al territorio que tenía antes del inicio de las actuales hostilidades, dejando quizás a Moscú en control del sureste de Ucrania, de gran parte o de toda la región de Donbás y de Crimea.

En contraste con la retórica triunfalista del Pentágono sobre el uso de la guerra para dejar al ejército ruso permanentemente “debilitado”, el presidente francés Emmanuel Macron ha hecho la sobria sugerencia de que “no debemos humillar a Rusia para… poder construir una rampa de salida por medios diplomáticos”. Aunque controvertida, esa opinión puede aún prevalecer. Si es así, bien podría haber un acuerdo diplomático en el que Ucrania intercambie trozos de territorio por la aceptación de un estatus neutral similar al de Austria, que le permita entrar en la Unión Europea, pero no en la OTAN.

Al atacar a Ucrania y alienar a Europa, Putin ha sufrido un golpe geopolítico grave pero no necesariamente fatal. Al no poder expandirse hacia el oeste, ahora está acelerando el “pivote hacia el este” de Rusia e integrando rápidamente su economía con la de China. Al hacerlo, es probable que consolide el dominio geopolítico de Pekín sobre la vasta masa terrestre euroasiática, el epicentro del poder mundial, mientras Estados Unidos, sumido en el caos interno, sufre un declive claramente ajeno a la Guerra Fría.

Tanto en este siglo como en el anterior, la lucha geopolítica por Eurasia ha demostrado ser un asunto implacable que, en los próximos años, probablemente contribuirá tanto al ascenso de Pekín como a la continua erosión de la otrora formidable hegemonía mundial de Washington.

*Alfred McCoy es profesor de historia en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of U.S. Global Power (Dispatch Books). Su nuevo libro, recién publicado, es To Govern the Globe: World Orders and Catastrophic Change.

FUENTE: Tom Dispatch.